Fotografiert in Kotor, Montenegro.

Fotografiert in Kotor, Montenegro.

„Sprache ist der Schlüssel zur Integration“ heißt es bei jeder Leitkulturdebatte. Das würde erklären, warum Integration in Deutschland selbst bei größter Anstrengung niemals so schnell vor sich gehen kann wie in Großbritannien oder den USA. Denn Englisch kann auch in Syrien oder Eritrea jeder Bildungsbürger und jeder Jugendliche mit YouTube. Deutsch hingegen lernen meist nur eine Handvoll Verrückter, die Goethes West-östlichen Divan im Original lesen wollen (kein Scherz, im Iran habe ich immer wieder solche Leute getroffen).

Und selbst wenn jemand gar keine Vorkenntnisse hat, kann er sich nach sechs Monaten Englischkurs ganz gut unterhalten, während er im Deutschen noch immer grübelt, wieso die Mehrzahl von Maus Mäuse, von Haus Häuser und von Torte Torten lautet. Wer sich echauffiert, dass Neuankömmlinge noch nicht fehlerfrei sprechen, der mag sich bitteschön mal an der Erklärung allein der Pluralbildung versuchen.

Es gibt nur eine Lösung: Deutsch muss einfacher werden!

„Halt! Dieser linksgrünversiffte Gutmensch will unser Deutsch kaputtmachen“, höre ich das selbsternannte Volk in seinem außerhalb der Provinz nicht verständlichen Dialekt brüllen. Aber weit gefehlt, liebe WutbürgerInnen, die Idee der vereinfachten deutschen Sprache stammt aus der Zeit des Deutschen Reichs, hipp, hipp, hurra!

Ja, schon unter Kaiser Wilhelm II. war das Deutsche Reich um die sprachliche Integration von Bürgern aus außereuropäischen Kulturkreisen von Togo bis Papua-Neuguinea besorgt. Vor und während des Ersten Weltkriegs arbeiteten verschiedene Linguisten an einer vereinfachten Version des Deutschen, die die Welt bis in den letzten Winkel der Südsee beglücken sollte, wie zum Beispiel dem „Kolonial-Deutsch“ von Emil Schwörer. Für Deutsch-Südwestafrika (Namibia) entwickelte er dieses Pidgin-Deutsch mit einem auf 500 Wörter begrenzten Wortschatz und einer vereinfachten Grammatik.

Schwörer gesteht in seinem Buch (Link zum 62-seitigen Volltext) zu, dass Deutsch nicht leicht zu erlernen ist, und dass dies den Weltmachts- und Welthandelsinteressen des Deutschen Reiches entgegensteht. Zwar sei Deutsch natürlich schöner und besser und allen anderen Sprachen überlegen, doch müsse man im Wettkampf gegen die hinterlistigen Engländer mit ihrer einfach und schnell zu erlernenden Sprache zu kreativen Mitteln greifen. Oder wie er es ausdrückt:

Als völkisch denkende Vaterlandsfreunde dürfen wir daher vor kleinen sprachlichen Opfern, die sich tausendfach lohnen, nicht zurückschrecken.

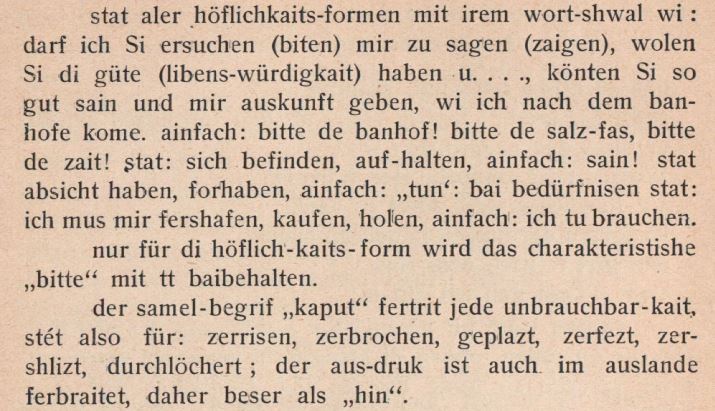

Aus dem Buch Schwörers springt einem aus jedem Absatz der Geist der Zeit entgegen. Er ging 1916 davon aus, dass das Deutsche Reich bald den ganzen afrikanischen Kontinent in seinem Besitz haben würde und dass deshalb eine einheitliche Sprache für die Kommunikation von Ozean zu Ozean entwickelt werden müsse. Die folgende Sprachprobe zeigt ein paar grammatikalische Vereinfachungen, die jedoch weit hinter dem Möglichen zurückbleiben.

Weiter ging Adalbert Baumann mit seinem „Weltdeutsch“ von 1915 (Link zum Volltext mit 36 Seiten).

Der Anspruch von Baumann ging über die Anwendung in den Kolonien hinaus. Sein Weltdeutsch („Wede“ abgekürzt) sollte auch für die Kommunikation mit „unseren Bundesgenossen und Freunden“ Verwendung finden. Na, die Bulgaren und Osmanen hätten sich sicher riesig gefreut, dieses Preussenesperanto zu lernen. Aber so zumindest die Hoffnung von Baumann:

Durch den sieghaften Weltkrieg 1914/15 ist Deutschlands politisches Gewicht und Ansehen beispiellos gewachsen, alle Welt wird die Freundschaft des Mächtigen suchen, wie die Blumen nach der Sonne werden sich alle bedeutenden Völker in den nächsten Jahrzehnten immer mehr gegen Deutschland neigen, um von ihm kulturelles Licht und soziale Sonne zu empfangen.

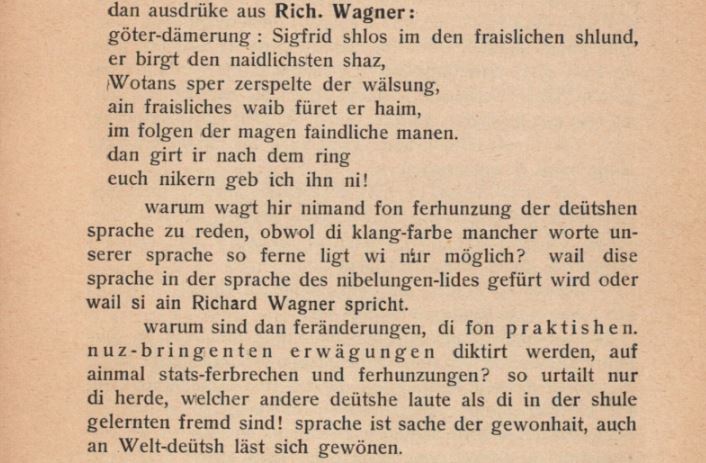

Auch linguistisch schoss Baumann übers Ziel hinaus. Im Vergleich zu seinen orthographischen Änderungen waren alle Rechtschreibreformen der Neuzeit ein Nichts, das keinesfall die Hunderte von Feuilletonseiten wert war, die wir jahrelang wegen daß/dass über uns ergehen lassen mussten.

Nach dem Motto „Shraibe, wi du sprichst!“ liest sich das so:

Dem letzten Punkt kann jeder zustimmen, dem mal auf dem Bahnhof von Ignalina vier betrunkene russische Jugendliche auf die Information, dass man aus Deutschland ist, freudig ein „Hitler kaputt!“ entgegengeprostet haben.

Baumann war sich der Kritik an seinem Vorschlag bewusst, teilte dagegen aber allerkräftigst aus, nicht ohne sogar das Nibelungenlied der Sprachverhunzung zu bezichtigen.

Die Legastheniker in aller Welt werden heute noch bedauern, dass der folgende Aufruf nicht von Erfolg gekrönt war. Wobei auch Gekröntsein zu jener Zeit oft nur von kurzer Dauer war, denn bald sollte eine andere als die Rechtschreibreform über den Kontinent hinwegfegen.

Den Urheberrechtshinweis auf Weltdeutsch werde ich übrigens für diesen Blog übernehmen, damit auch die Fidschi-Insulaner verstehen, dass hier nichts geklaut werden darf.

In einem Bereich der deutschen Verwaltung hat sich das Kolonialdeutsch 100 Jahre später doch durchgesetzt. Wenn die Polizei dunkelhäutige, -haarige und -äugige Personen kontrolliert, fallen manchmal noch Aufforderungen wie „Du zeigen Papiere“. Selbst das „bitte“, dass man gegenüber Kolonialsubjekten noch anwenden wollte, ist mittlerweile entfallen.

(Foto von Bogdan Gabriel Nitu, mit Dank an Valentina Dimulescu für den Hinweis)

(Foto von Bogdan Gabriel Nitu, mit Dank an Valentina Dimulescu für den Hinweis)

Für Weltreisende ist der deutsche Pass der nützlichste Pass, den man haben kann: 177 Länder lassen sich damit visumsfrei oder mit einem bei der Ankunft erhältlichen Visum bereisen. Das erspart Geld, Zeit, Aufwand und Unsicherheit. So kann man spontan in ein Flugzeug nach Tuvalu oder in die Mongolei steigen, während die Inhaber anderer Pässe Wochen vorher einen Packen Dokumente an das jeweilige Konsulat schicken müssen. Das erklärt wohl auch einen Teil der Nachfrage nach dem deutschen Pass.

Nachdem man seit Februar 2017 sogar visumsfrei (wenn auch nur für einen Kurzaufenthalt) nach Weißrussland reisen kann, bleibt Russland das einzige Land in Europa, für das wir Deutsche ein Visum benötigen. Kleiner Tipp am Rande: Studentenvisa für Russland sind kostenlos. Wenn Ihr statt des tatsächlichen Reisegrundes (Transsibirische Eisenbahn) also angebt, dass Ihr an der Staatlichen Agraruniversität der Bergvölker in Wladikawkas studieren wollt, spart Ihr 60 Euro. („Dieser Blog ist bares Geld wert und verdient unsere Unterstützung!“ ruft die begeisterte Menge in den Träumen des Autors aus.)

Der deutsche Pass hat aber noch weitere Vorteile. Selbst in Ländern, in die andere Nationalitäten auch visumsfrei reisen dürfen, wird man als Deutscher oft besser behandelt. So habe ich in Südamerika immer wieder von US-Amerikanern gehört, die an der Grenze zurückgewiesen wurden weil sie keinen Impfpass dabei hatten. Ich hatte einen, musste ihn aber nie vorweisen. Es gibt einfach mehr Antiamerikanismus als Antigermanismus auf der Welt. In Bolivien saß ich mal in einem Park in Sucre als die Polizei die Pässe aller ausländisch aussehenden Personen kontrollierte, die Visatage genau nachrechnete und einige Jungs (aus Argentienien, glaube ich) abführte. Als ich meinen Pass überreichte, fragte der Polizist nur „Alemania?“ und gab ihn mir auf meine bejahende Antwort sofort zurück. (Mein Visum war schon abgelaufen und ich war illegal in Bolivien.)

Gerade im Mittleren Osten ist man mit dem deutschen Pass wesentlich entspannter unterwegs als mit dem US-amerikanischen oder gar israelischen Pass. Man vergleiche nur, wie lange unschuldige US-Amerikaner und Briten im Iran im Gefängnis sitzen und dass ich (nicht ganz so unschuldig) nach nur einer Woche freigelassen wurde. Dabei verwies der iranische Richter ausdrücklich auf die enge historische Verbundenheit zwischen dem Iran und Deutschland: „Wir sind doch alle Arier.“

Selbst in Konfliktregionen wird man als Deutscher fast nie zum Ziel, denn im Zweifel beliefern deutsche Rüstungsfirmen beide Seiten mit Waffen. Noch ein Tipp: Lasst Euch vor der Reise ein paar Heckler-&-Koch-Visitenkarten drucken, und Ihr werdet von Homs bis Kabul überall eingeladen und fürstlich bewirtet.

Aber der deutsche Pass hat auch einen entscheidenden Nachteil: Er ist von wirklich saumäßig schlechter handwerklicher Qualität. Während man Cornflakes und Schokolade auch weit jenseits des Mindesthaltbarkeitsdatums noch genießen kann, hält ein deutscher Pass bei intensivem Reisen niemals die angegebenen zehn Jahre. Von wegen „deutsche Qualität“.

Schon diesen Sommer hatte ich bei der Einreise in Armenien Probleme, weil sich der Stoffüberzug vom Rücken meines Passes gelöst hatte und die akribisch kontrollierenden Grenzer nicht glauben konnten, dass das ein echter deutscher Pass sei. Und jetzt, auf dem Weg nach Montenegro, löste sich auch noch die Plastikkarte. Was nützen einem all die Chips, Fingerabdrücke und biometrischen Fotos, wenn die Bundesdruckerei keinen richtigen Klebstoff verwendet?

Dieser Pass hat wohlgemerkt noch nicht einmal 60% des versprochenen Haltbarkeitszeitraums hinter sich.

Der Grenzer am Flughafen in Podgorica holte einen Kollegen und dann den Chef, die mir wiederum die Vermutung aussprachen, dass dies ein gefälschter Pass sei. (Ich weiß nicht, wieso jemand so eine schlechte Fälschung anfertigen sollte.) So könne ich leider nicht einreisen, ich müsse am Flughafen warten und werde mit dem nächsten Flugzeug nach Deutschland zurückgeschickt. (Eigentlich eine komische Androhung für jemandem, dem irgendwie vorgeworfen wird, kein richtiger Deutscher zu sein, aber das ist ja nicht das Problem von Montenegro.)

Nur durch mein überzeugendes und höfliches Auftreten, den Hinweis auf eine schon für zweieinhalb Monate in Montenegro gemietete Wohnung, den Verweis auf einen früheren Besuch in Montenegro und den seither tief in meinem Herzen verankerten Wunsch, dieses schönste Land Europas doch mal intensiver kennenzulernen, führte schließlich zu dem ersehnten Einreisestempel. Aber jetzt muss ich wohl doch endlich einen neuen Pass beantragen, sonst bleibe ich irgendwann im Niemandsland zwischen Mazedonien und Kosovo stecken oder spätestens am ungarischen Grenzzaun hängen.

Links:

Liebe Ex-Jugoslawen,

Euer Trennungsdrama in allen Ehren, aber ich bin doch nicht blöd und lerne jetzt Serbisch, Kroatisch, Bosnisch und Montenegrinisch.

Ne, ich bleibe beim guten alten Serbokroatisch.

Dazu habe ich sogar noch ein günstiges Buch gefunden.

Allerdings musste ich feststellen, dass 1959 die Didaktik noch nicht auf dem heutigem eher behutsam vorgehenden Stand war. Da wird man sogleich mit Steig- und Falltönen, Optativ und Lokativ, Palatalen und Dualen konfrontiert. Ich frage mich, wer so lernen kann.

Auch die Beispielsätze dieser älteren Sprachführer wirken heute eher amüsant:

„Wollen Sie, dass Ihnen das Zimmermädchen warmes Wasser zum Rasieren bringt?“ heißt anscheinend „Želite li da vam sobarica donese tople vode za brijanje?“ In dem Kapitel über das Kino ist die Frage „Je li to bio film u koloru?“ („War das ein Farbfilm?“) aufgeführt.

Ich fürchte allerdings, dass der wichtigste Satz für mich „Ne razumijem“ („Ich verstehe nicht“) sein wird, denn zu slawischen Sprachen habe ich einfach nicht den leichten Zugang wie zu romanischen Sprachen. Schade, dass nicht der gesamte Balkan zu Rumänien gehört, zumindest sprachlich.

Die Vorkriegsdidaktik war mir dann übrigens doch zu uneingängig, und ich habe mir ein aktuelles Buch aus dem Assimil-Verlag gekauft, mit dem ich die bisher besten Erfahrungen gemacht habe. Dabei ging es allerdings auch um leichtere Sprachen.

Der Trick mit den alten Büchern funktioniert bei den Reiseführern übrigens auch. Statt sieben Bücher für Slowenien, Serbien, Kroatien, Bosnien, Kosovo, Mazedonien und Montenegro zu kaufen und mitzuschleppen, kann man sich die ganzen Informationen kompakt in einem Band besorgen.

So, jetzt bin ich aber wirklich länger als genug in Ammerthal geblieben. Mietfreies Wohnen und ein gemütliches Zimmer voller Bücher böten eigentlich angenehme Voraussetzungen für einen Studenten, aber es fehlen einfach die sozialen, intellektuellen und kulturellen Kontakte und Möglichkeiten. Wenn man in die Bibliothek, zu einem Vortrag, ins Kino, ins Café oder zum Bahnhof will, muss man erst eineinhalb Stunden durch den Wald in die nächste Kleinstadt laufen.

Im Sommer ging das ja noch, aber spätestens seit November wurde es ungemütlich und deprimierend. Zu der geistigen Einöde ist die graue Nieselregeneinöde der oberpfälzischen Provinz hinzugetreten, die die Bewohner jedes Jahr mit dem ewig gleichen kitschig blinkenden Weihnachtsfirlefanz bekämpfen wollen, dabei aber nur ein Zeichen setzen für die unendliche Monotonie der Leben, die Jahr für Jahr das Gleiche tun. Schon heute wissen sie, was sie an Weihnachten 2018 zum Abendessen kochen werden.

Ich muss hier dringend weg. Auf jeden Fall noch vor dem alljährlichen Horrorfest Ende Dezember.

Mir fehlt das Stadtleben. Es muss nichts großes sein. Nur genug, dass man nicht jeden Tag die gleichen Menschen trifft, wo man in Cafés über den Tageszeitungen gebeugt heftig diskutiert und wo sich in Kellerkneipen rauchende Schriftsteller ihre Manuskripte vorlesen.

So etwas gibt es nur in Osteuropa.

Die spannendste Gegend Osteuropas – und damit Europas überhaupt – ist der Balkan. Eine Menge kleiner Staaten, die kaum ein Europäer vollständig aufzählen kann, viele so klein, dass man an einem Tag drei verschiedene Länder besuchen, drei unterschiedliche Sprachen sprechen und in ganz unterschiedliche Kirchen und Moscheen gehen kann. Mir gefällt diese Vielfalt.

Jedes dieser Länder ist interessant und verlockend, aber bei einem früheren Besuch habe ich entschieden, dass Montenegro für mich das schönste Land Europas ist. Die Kombination von Adria und Bergen, von Bergdörfern und Königspalästen, alles in einem relativ kleinen Land, macht es einen Besuch wert.

Außerdem ist Montenegro eines der jüngsten Länder Europas. Es wurde erst 2006 unbhängig. In Osteuropa habe ich oft fasziniert erlebt, dass in so jungen Staaten noch mehr Dynamik und Bewegung herrscht, dass noch über die Wege gestritten wird, die das Land nehmen soll. (Seit diesem Jahr ist Montenegro übrigens unser jüngster NATO-Kollege.)

In Kotor, dessen Innenstadt autofrei und dafür voller Katzen ist, wo sich das Meer und die Berge treffen und wo es bei meinem letzten Besuch eine Ausstellung über Jan Karksi gab, habe ich eine gemütliche kleine Wohnung gefunden. Dort kann ich bis Ende Februar 2018 günstig wohnen, weil die Zeit außerhalb der Touristensaison liegt. Hoffentlich bedeutet das nicht, wie einst in Malta oder Sizilien, dass es den ganzen Winter über saukalt sein wird. (Falls doch, ziehe ich nächsten Winter gleich nach Sibirien, ich schwör’s.)

Im März 2018 muss ich für die ersten Klausuren meines Geschichtsstudiums schon wieder nach Deutschland, und danach – ach, das erzähle ich später mal.

Apropos Geschichte: Mein Großvater lebte bis November 1948 in Jugoslawien, allerdings eher unfreiwillig. Vielleicht kann ich bei diesem längeren Aufenthalt im früheren Jugoslawien endlich mal herausbekommen, wo genau er die Kriegsgefangenschaft verbrachte und mir den Ort ansehen.

Wenn jemand mehr über Kriegsgefangenenlager in Jugoslawien weiß, würde ich mich über Hinweise freuen. Ich weiß nur, dass er in einem Salzbergwerk arbeitete, falls das die Suche etwas einengt.

Oh, und ich sollte noch klarstellen, dass mein Umzug nach Montenegro nichts, aber auch gar nichts mit dem Pokertournier im Casino Royale zu tun hat.

Auch ein Grund für die herausgehobene Stellung des KZ Auschwitz im Gedenken an den Holocaust dürfte darin liegen, dass sich die ehemaligen Häftlinge selbst unmittelbar nach der Befreiung an den Aufbau eines Museums machten. Während die meisten Konzentrationslager ab 1945 schnell anderen Zwecken (Lagerhallen, Wohnbebauung, Flüchtlingslager) und dem Vergessen zugedacht wurden, erweckten die überlebenden Ausschwitz-Häftlinge fast den Eindruck, wie wenn sie die zukünftige Auschwitz-Lüge schon erahnten und ihr etwas entgegensetzen wollten.

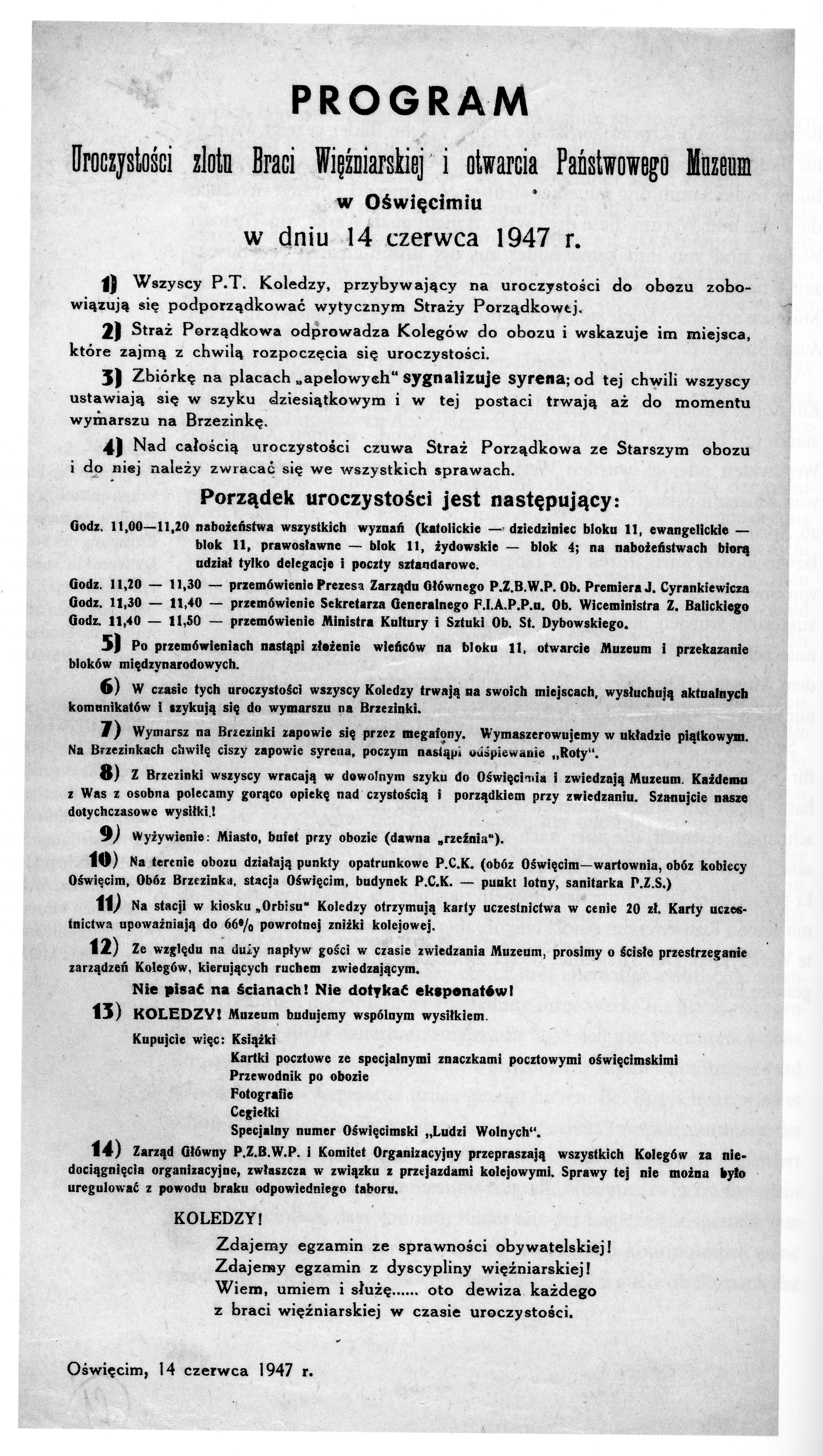

So wurde schon am 14. Juni 1947 das Museum in Auschwitz im Rahmen eines Häftlingstreffens eröffnet.

Was mich beim Durchlesen dieses Programms überrascht – fast schockiert – hat, war wie sehr das Leben als Häftling den Organisatoren noch in den Knochen zu stecken schien. Der für den Eröffnungstag angedachte Ablauf strotzt vor genauesten Anweisungen mit einem Ordnungsdienst, Appellplätzen und Durchsagen: „Vom Augenblick des Sirenensignals stellen sich alle in Zehnerreihen auf und verharren dergestalt bis zum Abmarsch nach Birkenau.“ „Wir marschieren in Fünferreihen“. „Wir bitten Euch ausdrücklich, beim Besuch des Museums auf Sauberkeit und Ordnung zu achten.“

Dass das alles kein Zufall ist, wird mit dem Aufruf am Ende deutlich: „Freunde! […] Wir stellen unsere Häftlingsdisziplin unter Beweis!“ Man könnte meinen, dass man nach mehrjähriger Haft unter den Nazis Sekundärtugenden wie Ordnung, Sauberkeit und Disziplin verabscheut, mindestens aber nicht mehr allzu hoch bewertet.

Das Programm und die deutsche Übersetzung habe ich dem Buch Der Tod hat nicht das letzte Wort: Kunst in der Katastrophe 1933-45 entnommen. Es ist ein inhaltlich und grafisch-qualitativ hervorragendes Werk über in den Ghettos und Konzentrationslagern entstandene Kunst, die Jürgen Kaumkötter in den historischen und kunstgeschichtlichen Zusammenhang stellt.

Ihr habt es schon immer geahnt, nicht wahr? Jetzt legt auch eine Studie den Zusammenhang zwischen Schokoladenkonsum und Nobelpreisen nahe.

Während Ihr glücklich Euer Nutella-Glas auslöffelt, solltet Ihr aber bedenken, wieso diese Studie vollkommener Unsinn ist:

Was zeigt die Studie dann? Ganz ehrlich: gar nichts. Sie dient nur als Beispiel dafür, wie man solche Studien auseinandernehmen muss (und ich bin mir sicher, Ihr findet noch weitere Kritikpunkte). Übrigens, weil ich weiß, dass jemand darauf verweisen wird: Das Gleiche gilt für all die Studien, die angeblich belegen, dass der Konsum von Rotwein zu einem längeren Leben führt. Denkt einfach mal an all die Menschen, die Ihr kennt, und wer von ihnen regelmäßig Rotwein trinkt. Es sind nicht der Bergwerksarbeiter oder der Junge, der auf der Müllkippe arbeitet, oder? Nein, es sind der Lehrer und seine Halbtagssoziologenfrau aus der Mittelschicht. Ich wette um eine Tonne Schokolade, dass diese auch ohne einen Tropfen Rotwein länger leben würden als körperlich Schuftende, die jeden Tag giftigen Dämpfen ausgesetzt sind.

So schreibt Arthur Schopenhauer in Parerga und Paralipomena:

Die wohlfeilste Art des Stolzes hingegen ist der Nationalstolz. Denn er verrät in dem damit Behafteten den Mangel an individuellen Eigenschaften, auf die er stolz sein könnte, indem er sonst nicht zu dem greifen würde, was er mit so vielen Millionen teilt. Wer bedeutende persönliche Vorzüge besitzt, wird vielmehr die Fehler seiner eigenen Nation, da er sie beständig vor Augen hat, am deutlichsten erkennen. Aber jeder erbärmliche Tropf, der nichts in der Welt hat, darauf er stolz sein könnte, ergreift das letzte Mittel, auf die Nation, der er gerade angehört, stolz zu sein.

Wir sitzen am Fluss, und das Mädchen rückt ein bisschen näher, als sie das lange Schweigen unterbricht:

“Andreas, ist das nicht ein wundervoller Sonnenuntergang? Ich bin so froh, dass wir hierher gekommen sind, um diesen Moment gemeinsam zu genießen.”

Wir starren beide weiter in die Ferne, wobei wir wahrscheinlich nicht ganz unähnliche Gedanken und Hoffnungen hegen.

Aber dann kann ich einfach nicht widerstehen:

“Schatz, das ist kein Sonnenuntergang. Die Sonne geht nicht unter, und sie geht nicht auf. Wir sind diejenigen, die sich bewegen, während unser Planet um die Sonne kreist und sich um die eigene Achse dreht. Das erweckt den Eindruck, als ob sich die Sonne bewege, obwohl sie der einzige Fixpunkt in unserem Sonnensystem ist.”

Eine weitere Pause, bevor ich – vielleicht mit zu viel Überheblichkeit in der Stimme – hinzufüge:

“Aber ich dachte, das sei allgemein bekannt.”

Ein paar Sekunden verstreichen, dann blickt sie mich mit traurigen Augen an, steht auf und geht wortlos weg. Ich habe sie nie wieder gesehen.

Diese verdammten Sonnenuntergänge machen wirklich alles kaputt.

Links: