Eigentlich will ich nur zur Abwechslung trampen. Ein bisschen weiter weg, weil ich die grünen Hügel um Bad Münstereifel schon ausreichend zu Fuß erkundet habe. Egal wohin. Weil man aber in einer zielorientierten Gesellschaft, in der ein Plan mehr zählt als Plan- und Ziellosigkeit, schief angesehen und am Straßenrand stehen gelassen wird, habe ich mir auf der Karte ein mittelweites Ziel ausgesucht: den Urftsee.

Das ist ein durch die Urfttalsperre künstlich geschaffener See, was zu einem entspannenden Spaziergang unter gleichzeitiger Bewunderung des von 1900 bis 1905 erschaffenen Staudamms einlädt. Ein Wunderwerk der Technik, das noch heute von vielen Elektrizitätsempfängern tagtäglich geschätzt wird, ob beim Bügeln, Fernsehen oder Mikrowellen.

Weniger geschätzt wird anscheinend die Mitfahrbank in Bad Münstereifel, die – dem belgischen Vorbild entsprechend – blau angemalt ist und Autofahrer zum Anhalten für wartende Passagiere verleiten soll.

Fünfzehn Minuten stehe ich jedoch, bis der erste Autofahrer diese ökologisch sinnvolle Einrichtung nicht ignoriert, sondern mich immerhin nach Pesch mitnimmt. In der Nähe liegt im Wald eine wunderschöne römische Tempelanlage, aber dazu mehr in einem anderen Artikel, denn, so viel hat die Überschrift bereits verraten, dieser Artikel wird schon von ausreichend Geschichte überfrachtet werden.

Heute bleibe ich jedoch an der Straße stehen und komme mit dem nächsten Fahrer in wenigen Minuten nach Zingsheim, wo ich mich an den Kreisverkehr nach Norden, Richtung Kall, Schleiden oder Gemünd stelle. Die genaue Route ist mir egal, solange nur die Richtung stimmt.

Dem dritten Fahrer, der zur Begutachtung von Wasserschäden in die Eifel gekommen ist, ist die genaue Route ebenfalls egal, denn er hat seinen ersten Termin um 10 Uhr und bis dahin noch genug Zeit. Und das, obwohl er nach dem Unwetter vom vergangenen Wochenende voll ausgebucht ist. 181 Anrufe über Wasserschäden hat er bekommen, normal seien so etwa 20 am Tag. Aber selbst ohne Unwetter gehe ihm die Arbeit nicht aus, sagt er vergnügt, weil die Leute so schnell und billig bauen. Das räche sich dann eben nach 10 oder 20 Jahren.

Eigentlich muss er nach Hellenthal, aber er ist so nett, mich den ganzen Weg nach Gemünd zu fahren. „Dann kann ich gleich noch meine Schwester auf einen Kaffee besuchen, die wohnt da irgendwo“, gibt er sich ganz entspannt. Als ich sage, dass Gemünd ein prima Ausgangspunkt für meine Wanderung sei, weil ich dort noch etwas zu essen kaufen könne, fährt er mich bis vor eine Bäckerei.

„Wenn Sie noch mehr Wasserschäden brauchen, kann ich die Urfttalsperre für Sie sabotieren“, biete ich zum Abschied an. „Das wäre was!“ sagt er begeistert, und so stehe ich in der Pflicht, die Operation Chastise zu wiederholen.

In Gemünd entdecke ich, dass da ein kleiner Fluss namens Urft durchfließt. Der muss logischerweise zum Urftsee fließen, sonst dürfte er sich kaum so nennen. Also beschließe ich, das Wässerchen entlang zu wandern. Flüsse sind prima zur Orientierung, wenn man zu einem See oder zum Meer will. Da kann man sich eigentlich gar nicht verlaufen. (Außer die Anfänger, die Roten Nil und Weißen Nil verwechseln. Aber da schickt der New York Herald dann früher oder später einen reisenden Reporter, der einen sucht. Zumindest früher, als Redaktionen noch Mut, Geduld und Geld für Spesen hatten. Ach, was hätte alles aus mir werden können, wenn ich in der guten alten Zeit geboren worden wäre…)

„10 km zur Urfttalsperre“ bestätigt ein Wegweiser meinen durch weltweites Herumstreunen gestählten Orientierungssinn. Und ein weitgehend schattiger Weg unter grünem Blätterdach bestätigt meine Entscheidung für den Fußweg.

Aber was ist das, was da am linken Ufer aus den Bäumen lugt?

Ein paar Kilometer weiter kommt auch schon die nächste Brücke, ich quere den mittlerweile ziemlich breiten Fluss, und wundere mich, wie steil, mühsam und lange der Weg zu dem mysteriösen Turm im Wald ist. Immer wieder muss ich pausieren, meine gesamten Colavorräte trinken, alle Bäckereierzeugnisse verspeisen.

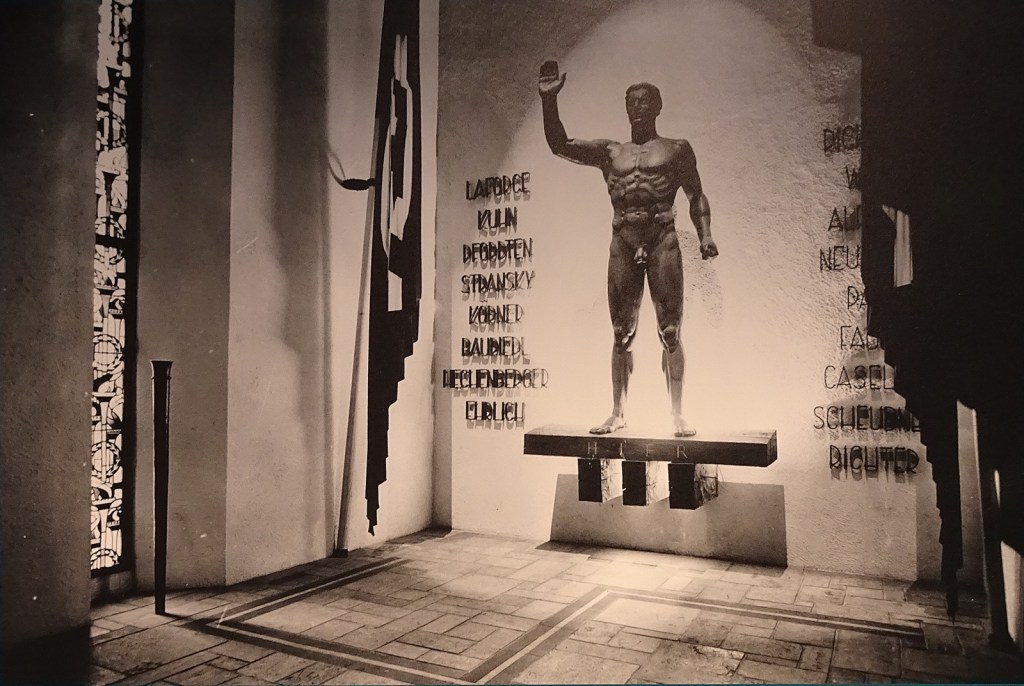

„Ach, du Scheiße“, entfährt es mir dann aber nicht vor Erschöpfung, sondern weil mitten im Wald ein Fackelträger steht. Am hellichten Tag. Aber aus dunklen Zeiten, wie man am Design und spätestens an der Inschrift erkennt: „Ihr seid die Fackelträger der Nation. Ihr tragt das Licht des Geistes voran im Kampfe für Adolf Hitler.“

Davon fühle ich mich nun gar nicht angesprochen. Ich eile davon, will nur mehr heraus aus dem teutonischen Wald. Aber als dieser sich lichtet, wartet die nächste Überraschung: Ein Sportplatz, offensichtlich schon lange nicht mehr genutzt, der am Fuße einer monströsen Anlage liegt.

Irgendwie, aber vielleicht bin ich da übersensibel, erweckt das alles einen leicht faschistischen Eindruck. Ich werde Stunden benötigen, um alles zu erkunden. Aber weil ich weiß, dass Geduld nicht Eure Stärke ist, gewähre ich Euch schon jetzt den Gesamtüberblick, den ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht habe.

Das, verehrte Leserinnen und Leser, ist die Ordensburg Vogelsang, ein Monumentalbauwerk, das Machtanspruch und Megalomanie gleichermaßen verkörpert. Mit 100 Hektar Fläche nach Nürnberg die zweitgrößte architektonische Hinterlassenschaft des Nationalsozialismus. Beeindrückend, würde ich sagen, wenn ich Vogelsang mit einem Wort(spiel) zusammenfassen müsste.

„Sogenannte Ordensburg“, korrigiert Jürgen Spekl, der Referent, der nach acht Monaten Coronapause zum ersten Mal wieder eine Gruppe über das Gelände führt. „Das war keine Burg, und die jungen Männer waren keine Ordensbrüder. Es ist ein Wort aus der Sprachküche des Nationalsozialismus, und wir sollten es nicht unreflektiert übernehmen.“ Er wird noch bei vielen Wörtern ein „sogenannt“ davorsetzen: Ordensjunker, Burgkommandant, Burgschänke, Elite, Herrenmenschen.

Man merkt, dass ihm der Kontakt mit Besuchern gefehlt hat. Engagiert und eloquent führt er über das Gelände und leitet vom konkreten Ort immer wieder geschickt auf verschiedene Aspekte des Nationalsozialismus über – von der Bezugnahme auf den Deutschritterorden über die Arbeitsbeschaffungspropaganda durch absichtlichen Verzicht auf Baumaschinen, bis zu den religiösen Anleihen und die ganze „Theatralik, Mummenschanz und Hokuspokus“.

Es beginnt damit, dass der Führerstaat gar nicht so monolithisch war, wie er sich gerne präsentierte. Eine Selbstdarstellung, die nach 1945 nicht nur aus Gründen der Einfachheit gerne übernommen wurde. Aber innerhalb der nationalsozialistischen Organisationen entbrannte ein Kompetenzgerangel, wie man es sich im bundesdeutschen Föderalismus nicht schlimmer vorstellen könnte. Unter Aufsicht des Reichserziehungsministeriums entstanden ab 1933 die Nationalpolitischen Erziehungsanstalten (Napola), die mit Kriegsbeginn zunehmend unter den Einfluss der SS gerieten. Daneben hatte die Hitlerjugend eigene HJ-Gebietsführerschulen. Auch die SS wollte den nationalsozialistischen Nachwuchs ausbilden und baute SS-Führerschulen auf, die später in SS-Junkerschulen umbenannt wurden. Bereits seit 1931 hatte die SA die Reichsführerschule in München und später die Nationalsozialistische Oberschule am Starnberger See betrieben.

Daneben wollte aber auch Robert Ley, seit 1932 Reichsorganisationsleiter der NSDAP, also so etwas wie ein Generalsekretär der Partei, die Kontrolle über die Nachwuchsausbildung gewinnen. Seine Idee waren die sogenannten Ordensburgen und später die Adolf-Hitler-Schulen. Ley wurde ab 1933 zusätzlich Führer der Deutschen Arbeitsfront, die das Vermögen der zerschlagenen bzw. verbotenen Gewerkschaften übernommen hatte. Mit Geld kommen große Pläne und, wie Ihr von den Neureichen in der Verwandtschaft wisst, oft ein schlechter architektonischer Geschmack.

Dem abiturlosen Führer war der Kompetenzkonflikt um die Ausbildung der jungen Männer übrigens egal, solange sie für ihn auf Minen traten oder anderweitig in den Tod gingen. Deshalb setzte sich keines der Konzepte gegenüber den anderen durch, sondern alle konkurrierten miteinander.

Die Ordensburgen waren keine staatlichen oder militärischen, sondern Parteischulen, falls das in einem Einparteienstaat einen großen Unterschied macht. Es gab ihrer drei, und in der dreijährigen Ausbildung sollte je ein Jahr in einer der Ordensburgen absolviert werden. Weiter als drei musste niemand zählen können, und das war vielleicht besser so. Der erste Jahrgang diente der Aufnahme der „alten Kämpfer“, also, wie Herr Spekl sagt, „der Männer, die sich in der Weimarer Republik durch die Säle und Straßen geprügelt hatten“. Und unter denen auch nur diejenigen, die es anderswo zu nichts gebracht hatten, also nicht in der Verwaltung, beim Militär oder einer anderen NS-Organisation untergekommen waren.

Unter den ca. 2200 jungen Männern, die von 1936 bis 1939 in Vogelsang ausgebildet wurden, waren die meisten einfache Arbeiter, Handwerker und Arbeitslose. Manche waren wahrscheinlich funktionale Analphabeten. „Verkrachte Existenzen“ nennt sie der Referent. Die Voraussetzungen waren: größer als 1,60 m, keine Brillenträger, keine Erbkrankheiten in der Familie, Ahnenpass bis zum 1. Januar 1800 und Parteimitglied vor 1933. Am Ende stand die persönliche Begutachtung durch Robert Ley, der von sich behauptete, mit einem Blick feststellen zu können, ob jemand ‚ein ganzer Kerl‘ war. „So wie heute Dieter Bohlen bei Deutschland sucht den Superstar.“ Schul- oder Berufszeugnisse wurden ausdrücklich nicht verlangt.

Und dann kamen die Jungs auf so eine Burg, auch wenn es eine Fake-Burg war, und wurden behandelt wie die Elite. Wie einer der ehemaligen „Junker“ bei einem späteren Besuch einmal sagte: „Hier hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben ein eigenes Bett.“ Da war es nicht so schlimm, den Schlafsaal mit 19 Kameraden teilen zu müssen.

Von den drei Ausbildungsjahren hatte ein jedes sein eigenes Motto. In der Ordensburg Krössinsee ging es hauptsächlich um Sport.

Der zweite Ausbildungsabschnitt in Vogelsang diente der ideologischen Bildung, wobei hier auch noch verdächtig viele Sportstätten, Rennbahnen und Schwimmbäder herumstehen. Zu viel Theorie konnte der sogenannten Elite anscheinend nicht zugemutet werden. Der dritte Ausbildungsabschnitt in Sonthofen stand unter dem Motto „Opferbereitschaft“.

Krössinsee und Sonthofen werden noch heute als Kasernen der polnischen Streitkräfte bzw. der Bundeswehr genutzt, womit Vogelsang die einzige frei zugängliche ehemalige NS-Ordensburg ist. Aber auch das erst seit 2006; bis dahin war es eine belgische Kaserne.

So überdimensioniert die Anlage Vogelsang auch erscheint und den Besucher durch ihre Wucht und Monstrosität fast erschlägt: Was man hier sieht, ist nur 30% dessen, was eigentlich geplant war. Es fehlen das 2000-Betten-Hotel, das größte Sportstadion Europas (das würde die UEFA freuen), ein Reitstadion, ein Flugplatz sowie eine 100 m hohe Bibliothek, genannt Haus des Wissens, ausgelegt mit schwarzem Marmor, so dass Besucher das Gefühl haben würden, über die Flure zu schweben.

Architekt war Clemens Klotz, der mit dem Spruch „nicht kleckern, sondern klotzen“ bleibenden Eingang in die deutsche Sprache gefunden hat. (Er war auch der Architekt beim Seebad Prora.) Nach 1945 baute er noch ein paar Wohn- und Geschäftshäuser, bekam aber nie mehr so viel Beton in die Hände wie bei seinen Großprojekten.

Willy Meller hingegen, der Bildhauer, der neben weiterer Nazi-Kunst den Fackelträger entwarf, konnte sich wie so viele Deutsche schnell anpassen. Für das Palais Schaumburg funktionierte er seine Reichsadler zum Bundesadler um. Außerdem baute er plötzlich Mahnmale für die Opfer des Zweiten Weltkriegs sowie für den Widerstand gegen die NS-Diktatur. Wie Max Czollek schreibt: Wenn es in der Bundesrepublik Deutschland ein Beispiel für gelungene Integration gibt, dann ist es die Integration der ehemaligen Nazis in die Nachkriegsgesellschaft.

Der Fackelträger ist, weil das Gelände frei zugänglich ist, noch immer ein Anziehungspunkt für Neonazis, die regelmäßig Geschenke, Grablichter und anderes Gruselzeug hinterlassen.

Diese späten Bewunderer der Ordensburgen wissen wahrscheinlich gar nicht, dass dies eine Geschichte vom Scheitern hochfliegender Pläne ist. Nicht nur blieben Abschluss, Ziel und Funktion der Ausbildung immer schwammig und unbestimmt. Nachdem Vogelsang 1936 die ersten Männer aufnahm, wurden die Tore 1939 schon wieder geschlossen. Kein einziger Schulungsteilnehmer durchlief wie geplant das gesamte Programm. Die Männer wurden im Krieg benötigt, wo sogenannte Ordensjunker an etwa 300.000 Mordtaten beteiligt waren, das Baumaterial am Westwall.

Zur Verantwortung gezogen wurden nur wenige von ihnen. In der Ausstellung und in der Führung werden exemplarisch einige „Karrieren“ dargestellt. Das Verdrängenwollen durch Gesellschaft und Justiz in Nachkriegsdeutschland und -österreich ist offensichtlich. Robert Ley, der mit einem Blick feststellen konnte, wer ein harter, deutscher Mann ist, erhängte sich am Spülkasten der Toilette in Nürnberg.

Herr Spekl entschuldigt sich, dass er die Führung um 30 Minuten überzogen hat, dabei hat sich keiner der Teilnehmer darüber beschwert. Ich könnte noch stundenlang zuhören und streune nach Auflösung der Gruppe allein über das Gelände. Ich vergesse die Zeit, denn als ich nach Hause trampen will, merke ich, dass hier heute niemand mehr vorbeikommt. Auch an der Tankstelle scheint schon lange Büroschluss zu sein.

Schade. Mit einem der alten Schlitten wäre ich gerne mitgefahren, egal wohin. Zum Glück erwische ich noch den letzten Bus.

Zurück in Bad Münstereifel, erschöpft, ratlos, den Kopf voller Informationen, Gedanken und Fragen, will ich nur mehr eine Currywurst. Während ich auf deren Zubereitung warte, schweifen meine Augen auf die umliegenden Geschäfte – und können nicht fassen, was sie sehen: Ein Modegeschäft, benannt nach Robert Ley. Unbekümmert tragen die Kundinnen Einkaufstüten mit dem Namen des hochrangigen Nazis aus dem Laden.

Praktische Hinweise:

- Der Komplex Vogelsang ist so groß (und größenwahnsinnig), dass Ihr für den Besuch mindestens einen halben Tag einplanen solltet.

- Die Wanderung von Gemünd dauert ca. zwei Stunden und ist bis auf den sehr steilen Anstieg am Ende ganz gemütlich.

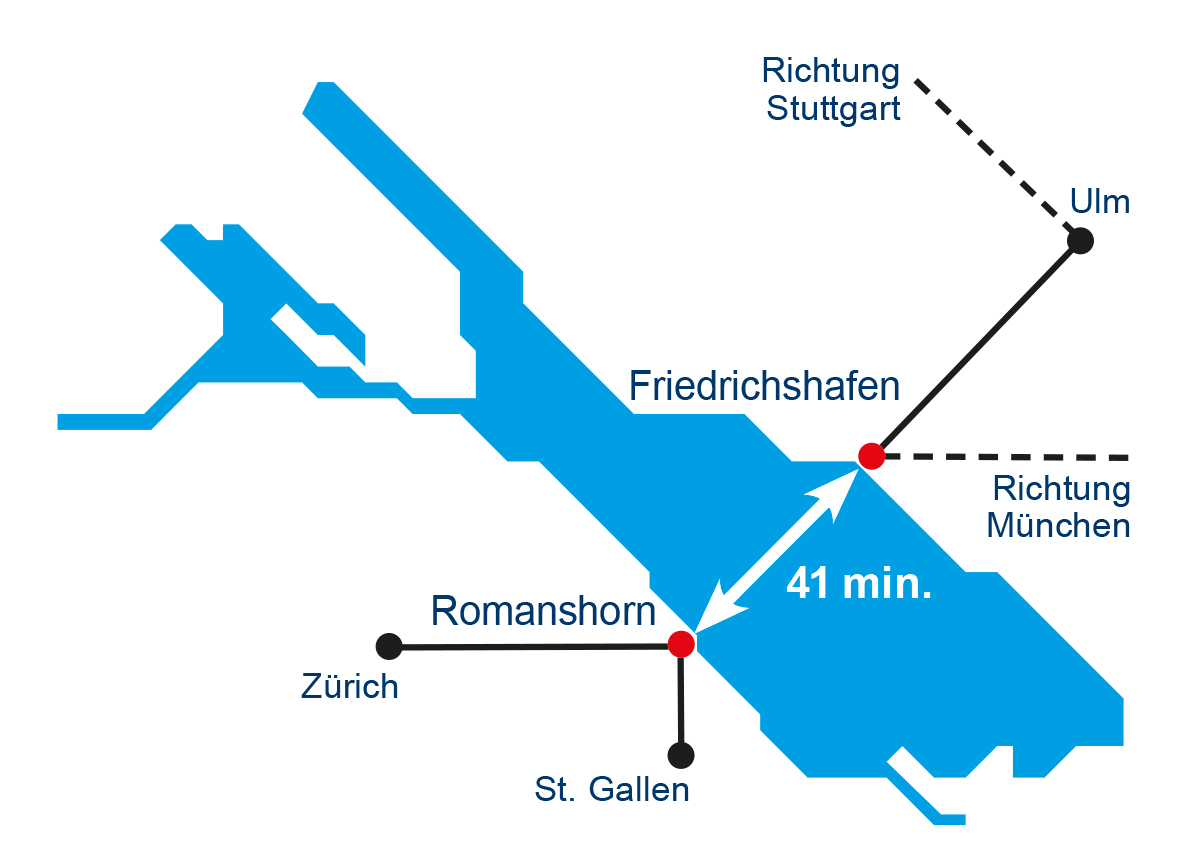

- Wer nicht wandern will, kann trampen, autofahren oder den Bus Nr. 82 von Gemünd oder Nr. 63 von Aachen über Simmerath nehmen.

- Wie Ihr wahrscheinlich bemerkt habt, kann ich die etwa 90-minütige Geländeführung absolut empfehlen. Vorher oder danach kann man sich auf dem Gelände aber auch frei bewegen. Dazu muss man nicht einmal Eintritt bezahlen.

Links:

- Die Website von Vogelsang.

- Der Komplex ist Teil des Nationalparks Eifel.

- Wenn Ihr Vogelsang nicht persönlich besuchen könnt, ist vielleicht das 80-seitige, günstige Begleitheft zu der Ausstellung interessant. Noch mehr in die Tiefe geht der umfangreiche wissenschaftliche Begleitband „Bestimmung: Herrenmensch“.

- Mehr Geschichte, insbesondere mehr über den Zweiten Weltkrieg.

- Ihr werdet überrascht sein, was man sonst so alles beim Wandern und Trampen entdeckt und erfährt.

- Wie immer: Wenn Ihr jetzt ein Ausflugsziel fürs nächste Wochenende gefunden habt oder wenn Ihr daraus ein Referat für den Geschichtsunterricht fabriziert, würde ich mich über etwas Unterstützung für diesen arbeitsintensiven Blog freuen.

- Und gebt Bescheid, ob Euch das KdF-Seebad Prora auf Rügen interessiert. Vielleicht kann ich das bei meiner Reise nach oder von Schweden einbauen. Und besser, es schreibt ein antifaschistischer Reiseblogger darüber als ein faschistischer, nicht wahr?