Wahrscheinlich der schönste Bahnhof in Deutschland:

Das ist mal eine stimmige Corporate Identity:

Fotografiert im sonst sehr schnieken und mondänen Markkleeberg in Sachsen.

Für das Projekt „Reise zum Mittelpunkt Europas“ besuche ich alle Orte, die jemals von sich behauptet haben, der Mittelpunkt Europas oder der Europäischen Union zu sein. Und schreibe darüber.

Ihr erinnert Euch sicher noch an den Auftakt dieser Reihe, die wagemutige Reise in die Ukraine, über wackelige Holzbrücken und Kriegsfronten hinweg, wo ich unter Raketenbeschuss und im Geschützdonner diesen Hinkelstein von 1887 aufsuchte, der angeblich den Mittelpunkt Europas markiert.

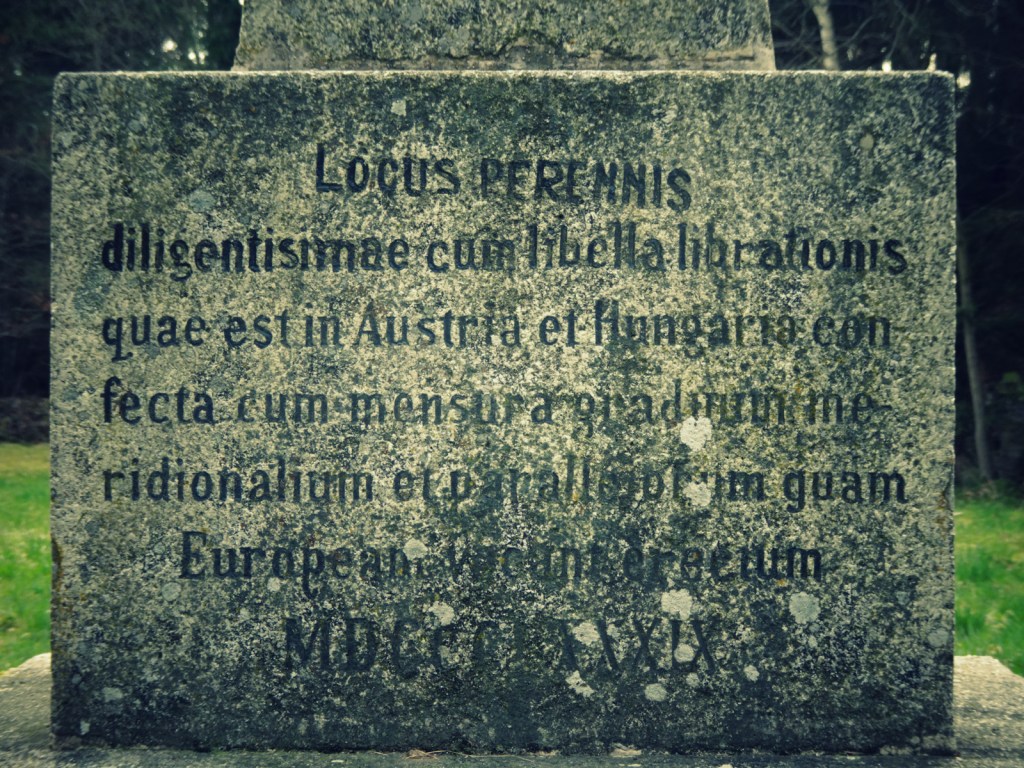

Die Inschrift – Locus Perennis Dilicentissime cum libella librationis quae est in Austria et Hungaria confecta cum mensura gradum meridionalium et parallelorum quam Europeum – war so mysteriös wie die Runenschrift von Arne Saknussemm, die einst Professor Lidenbrock und seinem Neffen Axel den Weg zum Mittelpunkt der Erde wies. Viele lateinunkundige Leserinnen und Leser haben sich daran schon die Zähne ausgebissen.

Heute gibt es – 620 km weiter westlich – endlich die Auflösung.

Und zwar dank des Hinweises einer Leserin, die sich mit leichten Sprachen wie Latein gar nicht erst abgibt, sondern gleich Tschechisch gelernt hat. Dadurch musste ich erfahren, dass meine Mittelpunktliste unvollständig war, und dass sich auf dem Boden der Tschechischen Republik so viele Mittelpunkte Europas befinden wie im Rest Europas zusammen. Man könnte fast den Eindruck bekommen, dass die Tschechen mein Projekt nicht ganz ernst nehmen und es absichtlich mit willkürlich gesetzten Punkten torpedieren.

Ich hingegen nehme immer alles ernst, weshalb ich eines frühen Ostermorgens den Bus von Budweis nach Lišov nehme. Es ist viel zu früh und zu kalt, oder das Dorf ist einfach zu klein, jedenfalls ist hier nichts los. Nur ein paar Frühaufsteher mit Hunden, die mich hundelosen Herumstreicher erkennbar verdächtig finden.

Wenn Ihr in ähnlichen Dörfern lebt, kennt Ihr das sicher aus der Lokalzeitung. Da stehen dann Berichte wie: „Am Sonntagmorgen wurde am Blumenweg in Hunzendorf ein Unbekannter beobachtet, der interessiert die Häuser betrachtete. Die Polizei bittet die Bevölkerung um höchste Vorsicht.“ So bildschirmfixiert sind die Menschen geworden, dass es schon verdächtig ist, wenn man nur mit offenen Augen durchs Land geht und die örtliche Holzschnitzkunst bewundert.

Aber eigentlich suche ich etwas anderes.

Eine Wanderkarte.

Ein Hinweisschild.

Eine Informationstafel.

Aber nichts. Ich irre umher, bis ich an einem Gartenzaun diesen Wegweiser finde.

„Středem louky k lesu“: Quer über die Wiese geht’s in den Wald.

Na, das ist ja mal eine Überraschung! Man zeige mir die mitteleuropäische Wiese, hinter der es keinen Wald gibt. Ein vollkommen überflüssiger Hinweis, so wie Holz in den Wald zu tragen, wie man auf Tschechisch sagt. Was wahrscheinlich sinnvoller ist als unser Eulen-nach-Athen-Spruch, denn wer kennt schon die aktuelle Eulensituation in der griechischen Hauptstadt? Die wird ja auch nicht jeden Tag in der Wettervorhersage bekannt gegeben.

Aber weil ich sonst keinen Hinweis finde, folge ich dem ominösen Wegweiser. Durch Wiesen, die nach dem Dauerregen wie Sümpfe wirken. Über ein geheimes Pipeline-Projekt, dessen Betreten streng verboten ist, das aber wegen der Osterfeiertage gerade nicht bewacht wird. Und endlich im angekündigten Wald vorbei an verdächtig-düsteren Hexenhäuschen, wie bei Hänsel und Gretel.

Immer tiefer verlaufe ich mich im Wald, bis sich plötzlich eine Lichtung auftut. Sie liegt etwas tiefer und ganz flach, wie ein Weiher. Umrahmt ist sie von kleinen Felsen, die so aussehen, wie wenn die Lichtung das Ergebnis einer Sprengung ist. Hohe Bäume schirmen sie auf allen Seiten gegen neugierige Blicke ab.

Und in der Mitte der Lichtung steht prominent ein Hinkelstein, eine Stele, ein Monument, ein Altar.

Drei Rehe äsen auf der Wiese, das saftige Gras sowie die ersten zarten Sonnenstrahlen genießend. Aber sobald sie mich hören, springen sie ins Gebüsch. (Auf dem ersten Foto könnt Ihr rechts von der Stele noch die drei weißen Popos erkennen.) Sie scheinen keine Besucher gewohnt zu sein. Oder nur Besucher, die sie abknallen wollen.

Und, auch wenn er farblich anders gestaltet ist, der Kenner erspäht sofort die Baugleichheit mit dem Modell in der Karpatenukraine. Wie die Entschlüsselung der Jahreszahl MDCCCLXXXIX ergibt, stammt dieses Denkmal ebenfalls aus der Habsburger Zeit, nämlich aus 1889. Es ist also zwei Jahre jünger als die gleiche Stele in Kruhlyj.

Warum sich der geografische Mittelpunkt Europas innerhalb von zwei Jahren um mehr als 600 km verschoben haben soll? Keine Ahnung. 1887 hat Frankreich irgendwas in Indochina getrieben.1888 hat der deutsche Kolonialismus ein bisschen in Sansibar und in Nauru herumgefuhrwerkt. (Ebenfalls 1888 wurde in Brasilien die Sklaverei abgeschafft, was jedoch eher für den geografischen Mittelpunkt Brasiliens relevant war.) 1889 wurde der Kilimandscharo als höchster Berg des Deutschen Reichs zum ersten Mal bestiegen, aber das mit den höchsten Bergen aller europäischen Länder ist eine andere Geschichte.

Zum Glück ist bei der hiesigen Stele die Inschrift weit besser erhalten (oder ausgebessert) als bei dem in den Karpaten gesetzten Stein.

Und so löst sich endlich das Rätsel: Die Inschrift ist identisch, aber auf der Stele in der Ukraine fehlen die letzten beiden Wörter „vocant erectum“. Kein Wunder, dass sich Linguisten, Historiker und Geographen seit Generationen gewundert und gestritten haben!

Der Text

Locus perennis diligentisimae cum libella librationis quae est in Austria et Hungaria confecta cum mensura graduum meridionalium et parallelorum quam Europeam vocant erectum.

heißt so etwas wie

Dies ist ein dauerhafter und für die Ewigkeit festgehaltener Ort für die in Österreich-Ungarn durchgeführte Nivellierung während der Messung der europäischen Breiten- und Längengrade.

Da steht überhaupt nichts vom Mittelpunkt Europas. Es ist einfach nur ein Punkt zur Landvermessung.

Schon wieder ist ein Mythos zerstört, und eine lokale Tourismusbehörde schwer enttäuscht. Deswegen bekomme ich, im Gegensatz zu anderen Reisebloggern, niemals Einladungen zu Kreuzfahrten oder auf den neuen Wanderweg durch Bhutan. Und jetzt wisst Ihr auch, warum Ihr anderswo nie etwas Kritisches lest, sondern auf den Reiseseiten in der Zeitung immer alles schön und sonnig und wunderbar ist.

Tja, und ich stehe jetzt doof auf einer Lichtung im Wald und frage mich, was ich mit dem angebrochenen Tag machen soll. Für solche Fragen habe ich eine Standardlösung: Ich gehe zur nächsten Straße, halte den Daumen raus und sehe, wer mich mitnimmt.

Der „Locus perennis“ liegt nicht weit von der E 49, die von Magdeburg über Tschechien nach Wien führt. Die Straße ist hier ziemlich gerade, weshalb man gut beobachten kann, wie die Autos nach links und rechts schweifen, schwanken und kurven. Normalerweise deutet das auf akuten Handykonsum hin, aber die Autos hier kommen alle aus Budweis, also kann es auch am Bier liegen. Handy oder Hopfen, eigentlich ist es gehupft wie gesprungen, beides endet oft tödlich.

Nach nur 10 Minuten hält ein Fahrer, der bei etwa 100 km/h gerade sein Frühstück einnimmt und erst einmal den Beifahrersitz von Brot, Wurst, Käse, einem Gurkenglas, Eiern, einem Salzstreuer, Senf und Besteck freiräumt. Da speist jemand im Auto üppiger als ich zuhause. Der Feinschmecker fragt gar nicht, wohin ich muss, sondern will nur besorgt wissen, wie lange ich schon gewartet habe.

„Maximal 10 Minuten“, sage ich, was echt nicht viel ist. Er aber ist sichtlich enttäuscht.

„Und das an Ostern!“ echauffiert sich der Chauffeur. „Da fahren die Menschen in die Kirche, aber lassen andere am Straßenrand stehen.“

Und dann erklärt der Tscheche, der zum Glück eine Menge Fremdsprachen, darunter Deutsch, spricht, warum auch er ein bisschen Schlangenlinien fährt: „Ich habe nur zwei Stunden geschlafen. Und das schon seit einer Woche. Jede Nacht 2 Stunden, und dann wieder arbeiten.“

Er führt ein eher untypisches Gleitzeitkonto, denn er arbeitet sieben Monate am Stück und hat dann fünf Monate frei. Seine Saison hat gerade begonnen, denn in den Frühlings- und Sommermonaten fährt er durch Tschechien und die Slowakei, durch Deutschland und Österreich, bis nach Ungarn und Italien und sammelt Pollen.

„Ich fahre bis zu 1000 km an einem Tag“, sagt er, und es klingt erschöpft, nicht stolz.

Die Pollen sammelt er für ein Pharmaunternehmen, das daraus Medizin für Allergiker macht. Er beobachtet die Wettervorhersage und vor allem den Pollenkalender und fährt dann der Sonne entgegen und dem Regen davon. Kreuz und quer, ein bisschen wie meine Suche nach dem Mittelpunkt Europas.

Wahrscheinlich hat er schon mehr von diesen Mittelpunkten gesehen oder ist zumindest daran vorbeigefahren als ich. Und mit der Entzifferung der lateinischen Inschriften hätte er auch kein Problem, denn wenn wir an Bäumen vorbeifahren, bezeichnet er diese immer mit den lateinischen Namen: Betula pendula. Fraxinus excelsior. Salix caprea. Er erspäht diese Bäume auf Hunderte von Metern, so wie andere Leute eine Pommesbude.

Also, wenn Ihr ein Antihistaminikum einnehmt, um weiter mit großspurigen Wörtern um mich zu werfen, denkt an diesen armen Mann, der dafür europaweit auf die Bäume klettert.

Ich selbst habe übrigens keine Allergieprobleme mehr, seit mir ein Inka-Medizinmann in Südamerika ein Geheimnis verraten hat: „Gegen den Fluch der Birkenpolle hilft nur der Rauch der Tabakknolle.“

Am liebsten sind dem Pollensammler Wildbäume oder Bäume in öffentlichen Parks. Aber wenn er auf einem Privatgrundstück ein Prachtexemplar sieht, dann klingelt er und bittet um die Erlaubnis zur Pollenernte. Wenn die Leute zögern, bietet er Schokolade an. Wenn sie noch immer zögern, bietet er tschechisches Bier an. Und bei ganz harten Fällen und äußerst trächtigen Bäumen bietet er notfalls Geld an.

Was mich am meisten verdutzt: Selbst dann lehnen manche Leute noch ab.

Die nächste Stadt ist Třeboň, hier stehen die Birken zwischen den Plattenbauten am Ortseingang. Also quasi öffentlich, das ist perfekt. Er fragt, ob er mich noch zu irgendeinem Schloss oder so fahren soll. Wirklich nett. Aber ich denke an die Pollen und an die zwei Stunden Schlaf und bedanke mich sehr herzlich.

Ein paar Minuten später sitze ich schon im Park und merke, dass mich die blauen Blümchen mehr faszinieren als der feine Staub hoch oben im Geäst. Ich bin halt einfach ein Romantiker.

Weil ich nicht wusste, dass ich an dem Tag in Třeboň landen würde, laufe ich ein wenig ziellos umher.

Dabei übersehe ich wahrscheinlich vieles, finde aber immerhin die Bestätigung dafür, dass die Tschechische Republik – neben Italien und Portugal – zu den Ländern gehört, wo man eigentlich in jede beliebige Kleinstadt fahren kann. Egal, wo man hinkommt, es ist überall pittoresk.

Ehrlich, ich weiß nicht, warum alle Touristen in Tschechien nur nach Prag und nach Krumau (Český Krumlov) strömen. Letzteres ist schon hübsch, ich bin auf dieser Reise auch vorbei gekommen.

Aber die Leute, die nach Prag fliegen und dann 200 km nach Krumau fahren und all die anderen Städte links und rechts liegen lassen, die verstehe ich nicht. Das ist so wie die Touristen, die in Frankfurt landen und schnurstracks nach Neuschwanstein fahren, vorbei an mindestens 250 anderen Schlössern, die sie keines Blickes würdigen. Außerdem benötigen solche Orte die zusätzlichen Touristen so wenig wie Athen einen weiteren Eulenschwarm.

Für die Rückfahrt von Třeboň nach Budweis nehme ich die Eisenbahn. Die einfache Strecke wären circa 25 km nach Westen, aber der Zug fährt zuerst nach České Velenice (Böhmisch Gmünd) im Südosten, wo ich in einen anderen Zug zurück nach Westen umsteigen muss. Der Umweg von etwa 80 km ist notwendig, weil auch 100 Jahre nach dem Ende des Habsburger-Reiches alle Bahnlinien sternförmig von Wien ausgehen. – Womit die Frage, wo der Mittelpunkt Europas liegt, eigentlich geklärt wäre.

Trotz dieses unschlagbaren Arguments für Wien werde ich die Suche nach dem Mittelpunkt Europas fortsetzen. Bis Ende Mai bin ich noch örtlich gebunden, weil ich in Markkleeberg auf zwei Katzen aufpasse, aber danach kommen der Sommer und das 49-Euro-Ticket, so dass dem Erkunden all dieser abstrusen Punkte nichts mehr im Wege steht.

Werft doch mal einen Blick auf die Karte und die Liste der behaupteten Mittelpunkte. Wenn Ihr in der Nähe eines dieser Punkte lebt, würde ich mich nämlich freuen, Euch kennenzulernen!

Und die hochgeschätzten Unterstützerinnen und Unterstützer dieses Blogs bekommen von unterwegs eine Postkarte.

Möchtest du eine Postkarte?

Ihr wärt überrascht, herauszufinden, wie schwer es vielerorts geworden ist, noch Postkarten zu finden. Aber für Euch, geschätzte Leserinnen und Leser, mache ich mich auf die Suche nach diesen Relikten vergangener Zeiten.

€10.00

Links:

Birken und Wasser.

Wenn man nicht genau hinsieht, merkt man kaum den Unterschied zwischen Baikal- und Cospudener See.

Aber weil ich ungern wegen eines missverstandenen Scherzes für 10 Jahre in ein Straflager gehe oder tödlich vom Balkon stürze, verbringe ich die nächsten Wochen lieber im schönen Markkleeberg. Im Erdgeschoss. Mit zwei Katzen.

Sogar die Sonnenuntergänge sind wie in Sibirien.

Für viele Kinder ist die Ostereiersuche gar kein Spaß.

Schon am Sonntagmorgen ein enormer Erfolgsdruck, womöglich sogar noch Wettbewerb zwischen mehreren Geschwistern. Ganz ungesund für die Persönlichkeitsentwicklung.

Kein Wunder, dass viele entnervt aufgeben, den Garten in Brand setzen und aus der Kirche austreten.

Außerdem sind manche Kinder kurzsichtig. Oder treten aus Versehen auf den Schokohasen oder das zu gut getarnte Osternest.

Ein Ostererfolgserlebnis ohne all diese Probleme verspricht ein Besuch im Schlosspark von Hluboká an der Moldau.

Ach ja, und weil ich das Schloss erwähnt habe, schon mal ein Vorgeschmack:

Wenn sich jemand hier für Schlösser interessiert, gebt Bescheid, dann erzähle ich ein bisschen mehr davon.

Links:

Dieser Blog ist bekanntlich stolz darauf, Zusammenhänge zu sehen, wo andere keine erkennen. So wie zwischen Katzen, dem Bermuda-Dreieck und dem Vertrag von Rapallo. Oder zwischen den azorischen Joachimiten und der Abdankung von Papst Benedikt XVI. Oder zwischen rumänischen Erdölfeldern und dem Abtreibungsverbot. Notfalls, aber wirklich nur im äußersten Notfall, kann der These, dass alles mit allem zusammenhängt, mit etwas Kreativität nachgeholfen werden.

Umso überraschter bin ich, wenn ich auf einen tatsächlich existierenden Zusammenhang stoße, den zu knüpfen ich in meinen kühnsten Konnexträumen nicht gewagt hätte.

Noch verblüffter bin ich, wenn diese schicksalshafte Verbindung zwischen zwei bereits von mir verwursteten – und die Leserschaft wird sogleich bemerken, dass dieses Adjektiv hier durchaus passt – Themen besteht, ja in diesem ganz besonderen Fall sogar zwischen zwei meiner fast zeitgleich erschienenen Artikel, ohne dass ich damals auch nur annähernd geahnt hätte, dass tief in den hochgelobten, vielgepriesenen und Euch ans Herz gelegten Abenteuern des braven Soldaten Schwejk die Bestätigung der Knochen-Zucker-Theorie von Waterloo steckt.

Die Erkenntnis, die jetzt als neu und bahnbrechend und schockierend daherkommt, nämlich, dass die Knochen der Soldaten zu Zucker verarbeitet werden, ließ Jaroslav Hašek seinen Soldaten schon vor genau hundert Jahren sagen:

»Zudem sind wir Soldaten«, sagte Schwejk nachlässig, »dazu ham uns unsere Mütter geboren, damit man uns auf Nudeln zerhackt, bis man uns die Montur anzieht. Und wir machens gern, weil wir wissen, dass unsere Knochen nicht umsonst faulen wern. Wir wern für Seine Majestät den Kaiser und sein Haus falln, für das wir die Herzegowina erobert ham. Aus unsern Knochen wird man Spodium für die Zuckerfabriken erzeugen, das hat uns schon vor Jahren der Herr Lajtnant Zimmer erklärt. ›Ihr Schweinebande‹, hat er gesagt, ›ihr ungebildeten Säue, ihr nutzlosen, indolenten Affen, ihr verwechselt euch die Haxen, wie wenn sie keinen Wert hätten. Wenn ihr mal im Krieg fallen werdet, so macht man aus jedem Knochen von euch ½ kg Spodium, aus jedem Mann über 2 kg, Beine und Pratzen zusammengenommen, und in der Zuckerfabrik wird man Zucker durch euch filtrieren, ihr Idioten. Ihr wisst gar nicht, wie ihr euren Nachkommen noch nachn Tod nützlich sein werdet. Eure Buben wern Kaffee trinken, was mit Zucker gesüßt sein wird, was durch eure Gebeine gegangen is.‹ Einmal bin ich nachdenklich geworn, und er auf mich los, worüber ich nachdenk. ›Melde gehorsamst‹, sag ich, ›ich denk mir so, dass Spodium von den Herrn Offizieren viel teurer sein muss als aus gemeinen Soldaten.‹ Drauf hab ich drei Tage Einzel gekriegt.«

Vor nicht ganz hundert, aber mittlerweile mehr als dreißig Jahren war ich auf Schüleraustausch in Australien. Darüber habe ich noch nichts erzählt, weil man damals noch auf durchsichtigen Rollfilmen fotografierte, die ich hier nicht so einfach hochladen kann wie Digitalfotos. Wenn jemand von Euch eine Dia-Digital-Umwandlungsmaschine und Interesse an meinen Fotos aus den 1990ern hat, könnt Ihr Euch gerne melden. (Der eher akademisch interessierte Teil der Leserschaft winkt entsetzt ab: „Ach nein, nicht noch mehr persönliche Anekdoten! Wir wollen etwas über Geschichte lernen. Wie an der Universität, nur in lustig.“ Aber das kommt gleich, versprochen.)

Der beste Film, der aus dem kleinen Flugzeug, mit dem ich über die Olgas gedüst bin, ist leider sowieso zerrissen. Das ist damals öfter passiert, weil man mit der Hand zurück spulen musste, dabei aber nicht zu viel Kraft aufwenden durfte. Andere häufige Probleme waren versehentliche Belichtung, Wasserschaden oder Beschlagnahme durch den Geheimdienst.

Damals war gerade der Zweite Golfkrieg gewesen. Das war der mit Saddam Hussein, Norman Schwarzkopf, Colin Powell und so weiter, Ihr erinnert Euch. Es ging um Kuwait oder um Öl, aber vielleicht ist das auch das gleiche. Manche von diesen Kleinstaaten sind ja nicht mehr als glorifizierte Tankstellen.

Der Propagandaminister kam eigentlich erst im dritten Golfkrieg zum Einsatz, aber er weckt einfach so schöne Erinnerungen. Wie die Biene Maja. Oder Wicki und die starken Männer. Ich fand es übrigens immer uneindeutig, ob Wicki ein Junge oder ein Mädchen war, woraus heute sicher wieder jemand ein Gender-Drama machen und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verbieten wollen würde.

Jedenfalls erklärte mir damals der Onkel der australischen Gastfamilie, dass alles, was im Nahen und Mittleren und Fernen Osten schief läuft, die Schuld von „some stupid fucking pommy“ sei. „Pommy“ ist ein liebenswürdig gemeintes australisches Wort für Briten.

Weil dieser Blog und insbesondere diese kleine Geschichtsreihe schon dafür kritisiert wurde, die Schuld an allem historischen Unbill immer vor deutschen Türen abzuladen, folge ich heute ausnahmsweise mal der These von der britischen Kollektiv- und Gesamtschuld. (Aber ehrlich: Wenn die Germanen in der Varusschlacht nicht die Römer besiegt hätten, dann hätte Pontius Pilatus niemals so eine übertriebene Furcht vor dem Aufstand in Palästina gehabt. Und Jesus könnte noch leben!)

Ach wisst Ihr was? Wenn es hier eh schon kontrovers zugeht, dann lasst uns doch gleich bei Palästina bleiben.

Also, ursprünglich war das Gebiet östlich des Mittelmeers, auch als Levante bezeichnet, natürlich römisch. Das erkennt man, wenn man dort am Strand entlang läuft und immer wieder auf römische Aquädukte und Amphitheater stößt, wie z.B. hier in Caesarea im heutigen Israel.

Vielleicht war vor den Römern noch jemand anders da, aber darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Wenn die Karthager, Hellenen, Makedonier, Seleukiden, Ptolemäer und Phönizier nicht den Anstand haben, gut lesbare lateinischen Schriftzeichen zu verwenden, dann bleiben sie eben außen vor.

Außen vor bleiben auch die Details, die sich in der kleinen Zeitspanne zwischen König Herodes und dem Ersten Weltkrieg ereignet haben mögen. Grob abgekürzt: Das Römische Reich zerfiel, und der Völkerbund musste die Welt neu ordnen. (Der Völkerbund war der Vorläufer der UNO, nur ohne Kalten Krieg. Dafür mit ein paar anderen Macken, aber wer ist schon fehlerfrei?)

Dass sich in dieser Zeit unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg aus der Konkursmasse der einstigen Großreiche (Österreich-Ungarn, Russisches Reich und in diesem Fall das Osmanische Reich) viele neue Staaten gründeten, haben wir bereits an Beispielen wie der Tschechoslowakei, dem Freistaat Fiume, dem Königreich Mongolei, Finnland, Baranya-Baja und Tannu-Tuwa, Ungarn und Großrumänien kennengelernt.

„Selbstbestimmungsrecht der Völker“ war das Modewort jener Zeit, und jeder, der wollte, konnte unabhängig werden. Also, zumindest jeder weiße Europäer. (Die Mongolen profitierten von der Zusammenarbeit mit den Nazis.)

Auf den anderen Kontinenten war das ein bisschen komplizierter.

Für Schwarzafrika (das Afrika südlich der Sahara, mit Ausnahme Südafrikas) waren sich die Europäer einig, dass so komplizierte Sachen wie Unabhängigkeit, Staat und Verwaltung nichts für Afrikaner sind. „Die wollen das gar nicht“, sagten die Kolonialherren, so wie heute die Vertreter der deutschen Exportwirtschaft sagen, man dürfe „der Welt nicht unsere westlichen Werte aufdrängen“. Wie wenn sich Chinesen gerne foltern und einsperren lassen würden, damit Volkswagen und Apple noch mehr Gewinn machen. So ein zynischer Unsinn.

Im Nahen Osten konnte man die Menschen nicht so leicht wie Untermenschen abstempeln. Schließlich hatten sie dort die Mathematik, die Medizin, den Ackerbau, die Astronomie, die Bibel und das Bier erfunden.

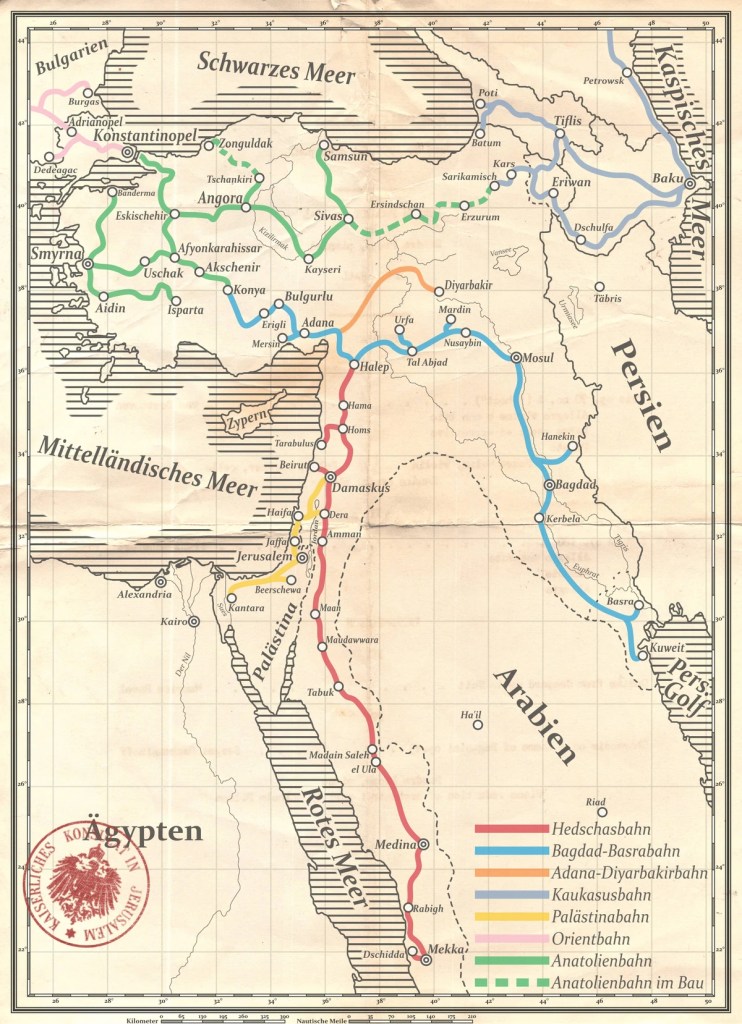

Im Osmanischen Reich hatten sie sogar schon Eisenbahnen. Und zwar richtig viele, tolle, wunderschöne Eisenbahnen. Zu fast allen Orten, die man in seinem Leben je besuchen will.

Den Orient-Express kennt Ihr sicher schon, und sei es nur aus dem Krimi von Agatha Christie oder einer der vielen Verfilmungen.

Halt, falscher Mord im falschen Zug! Hier ist der richtige:

Weniger bekannt (und weniger verfilmt) wurde der Balkanzug, eine kaiserlich-deutsche Konkurrenzveranstaltung, die Berlin mit Konstantinopel ausschließlich über die Territorien verbündeter Staaten verband.

Aber am Bosporus war noch lang‘ nicht Schluss.

Wenn man erst einmal durch die anatolischen Gebirge bis nach Aleppo (auf der obigen Karte mit dem türkischen Namen der Stadt gekennzeichnet: Halep) vorgedrungen war, so konnte man sich in die Bagdadbahn setzen und über Mosul nach Bagdad, Babylon und Basra am Persischen Golf tuckern. Das freute die Badetouristen, wenn auch mit einigen Jahrzehnten Verspätung, weil der Bau immer wieder unterbrochen wurde.

Es war aber auch ein kompliziertes Projekt, weswegen die Osmanen es gerne der Siemens AG überließen. Die waren einerseits für Großprojekte, aber vor allem für Schmiergeld bekannt. (Habt Ihr eigentlich schon mal gezählt, wie viele DAX-Konzerne kriminell sind? Wir müssen uns echt nicht echauffieren über die Korruptionsprobleme anderer Länder.)

Wer nicht baden, sondern beten wollte, der bestieg in Aleppo den Zug nach Süden und fuhr nach Damaskus, nach Haifa, nach Jerusalem, nach Medina. Das letzte Teilstück nach Mekka, eigentlich der Anlass für die gesamte Strecke, wurde nicht mehr verwirklicht, weil – naja, dazu kommen wir später. Aber dass die Briten daran schuld sind, das wisst Ihr ja schon.

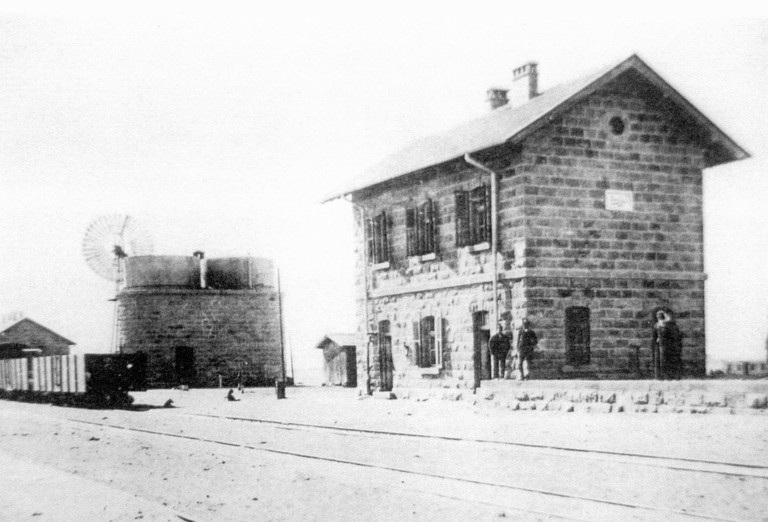

Aus eigener Hand und erster Erfahrung kenne ich die alten Bahnhöfe aus Damaskus und aus Jerusalem, beide nicht mehr so ganz aktiv. Und vor allem nicht mehr miteinander verbunden. Früher war eben doch vieles besser.

Auch dieses Projekt, die Hedschasbahn, stand unter deutscher Führung, unter anderem der von Heinrich August Meißner und Paul Levy. Letzteren ereilte das tragische Schicksal, als deutscher Eisenbahningenieur und zeitweise Direktor bei der Deutschen Reichsbahn 1943 von eben jener Reichsbahn nach Auschwitz deportiert zu werden, wo er im Konzentrationslager ermordet wurde. – Wie ich immer warne: Identifiziert Euch nicht zu sehr mit dem Arbeitgeber. Er wird es Euch nicht danken.

Jedenfalls versteht Ihr jetzt den Hintergrund, wenn Ihr nächstes Wochenende beim Wandern in der arabischen Wüste auf kleine Bahnhöfe stößt, die genauso aussehen wie diejenigen im Neckartal oder in Oberfranken. Sogar mit Schrägdach gegen den Schnee und mit Kamin gegen die harten Winter. Man kann ja nie wissen, bei diesen Klimakapriolen. (So ist die Siemens AG. Die bescheißen auch noch bei der Bahn zum Heiligen Propheten.)

Die Fotos stammen von dieser Website, die alle Stationen auf der Strecke von Damaskus nach Medina auflistet, inklusive der traurigen Eisenbahnfriedhöfe. (Eisenbahnfreaks gibt es wirklich überall auf der Welt, was den völkerfreundschaftlichen Charakter dieses Verkehrsmittels betont.)

Apropos Völkerfreundschaft: Wir waren ja eigentlich bei der Aufteilung der Welt nach dem großen Krieg gewesen, mit dem, wie diese Reihe Monat für Monat zeigt, so vieles begann, was zu beginnen wohl kaum schon aufgehört hat. Und – dafür diente eigentlich der kleine Eisenbahnexkurs – ich hatte gerade erklärt, warum die Europäer die Araber nicht ganz so offensichtlich unterjochen konnten wie die Afrikaner.

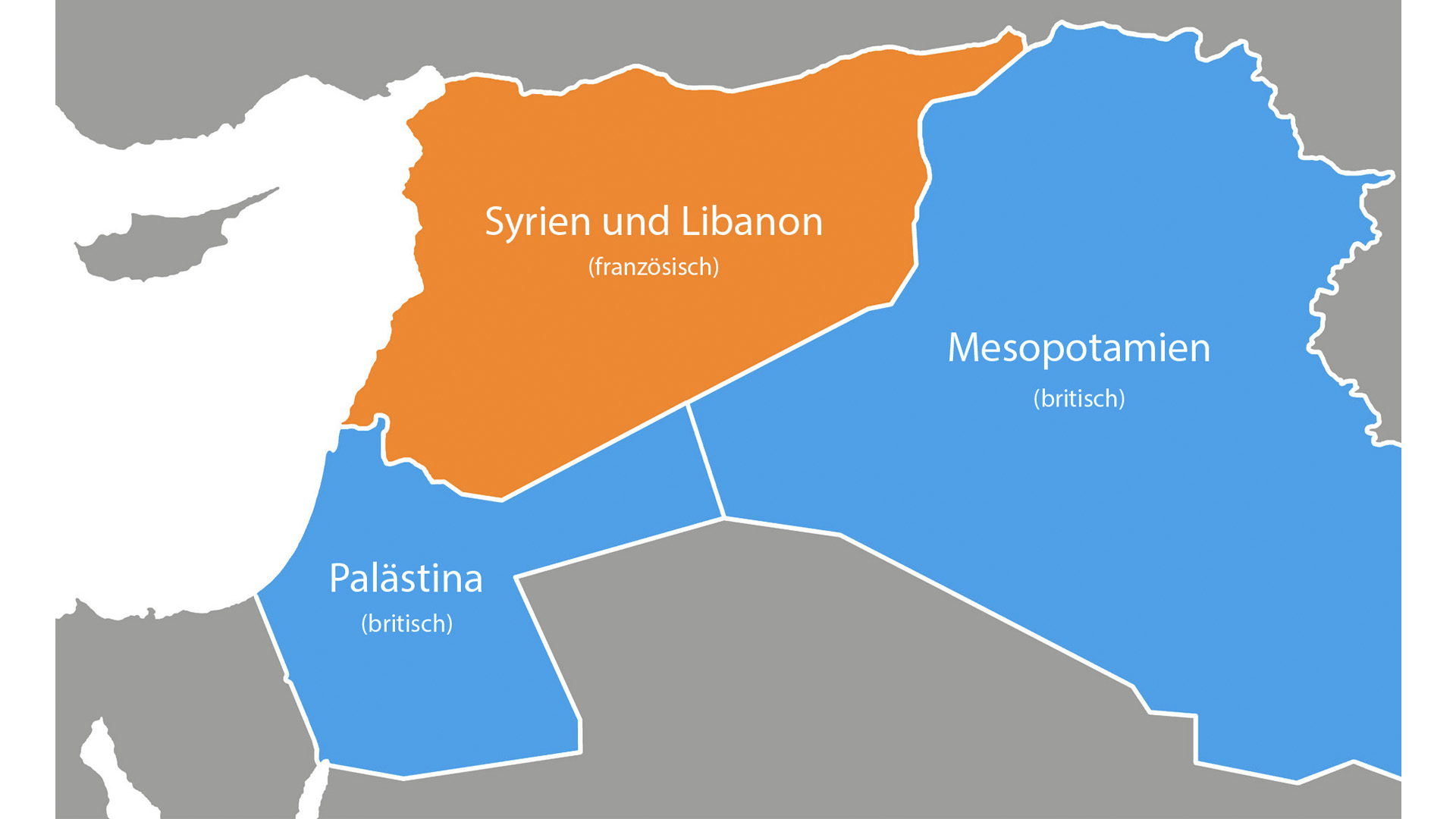

Die Lösung war, dass bestimmte Gebiete praktisch für minderjährig erklärt wurden: Sie sollten zwar irgendwann, in ferner Zukunft, unabhängig werden dürfen. Aber weil sie noch nicht reif dafür waren, wurden sie zu Protektoraten oder Mandatsgebieten erklärt. Erwachsene Staaten sollten ihnen an die Seite gestellt werden, wie ein Vormund.

Im Nahen Osten übernahmen Frankreich und Großbritannien diese Aufgabe. Gemeinsam beugten sie sich über eine Landkarte und zeichneten die Sykes-Picot-Linie ein. Einfach so. „Ist ja eh alles nur Sand“, dachten die Diplomaten, weil sie keine Ahnung hatten von Sunniten, Schiiten, Drusen, Kurden, Zoroastriern, Sufis, Kopten, Marsch-Arabern, Mandäern, Alawiten, Chaldäern, Nubiern, Jesiden, Juden, Aramäern, Assyrern, Berbern und den württembergischen Templern.

Das war, was der Australier gemeint hatte.

Von Orten der Hochkultur wie Philae, Hegra, Ktesiphon oder Hatra hatten die Europäer, die jeden alten Komposthaufen stolz zu einem Keltenwall erklären, noch nie gehört. Und seien wir doch mal ehrlich: Wer von uns kennt irgendeinen der genannten Orte? (Die Bilder sind in der Reihe der Ortsnamen aufgeführt. Mehr zu jedem dieser Orte in der ARTE-Dokumentation oder dem Buch von Daniel Gerlach.)

Eine dieser Konferenzen, mit denen die Europäer den Samen für zukünftige Nahostkonflikte legen wollten, fand im April 1920 im italienischen San Remo statt. Frankreich übernahm die Vormundschaft für das Gebiet, das später Libanon und Syrien werden würde. Großbritannien nahm sich des Gebietes an, das später zu Israel, Palästina, Jordanien, dem Irak und Kuwait werden sollte.

Das britische Gebiet war größer. Im Gegenzug erhielt Frankreich ein Viertel des im Nordirak (Provinz Mosul) geförderten Erdöls. Überhaupt könnte man fast den Eindruck gewinnen, es wäre den Großmächten eher um Öl als um Entwicklung von Staatlichkeit gegangen, aber wir wollen hier nicht zynisch werden. Sicher waren ausschließlich hehre Absichten im Spiel. (Außerdem erfand Frankreich bald die Atomenergie und konnte sich damit aus dem Nahen Osten zurückziehen. Für das Uran ist Afrika viel wichtiger.)

Weil die Konferenz in San Remo stattfand und weil die westlichen Staaten dort den Nahen Osten wie eine Pizza unter sich aufteilten, ist „San Remo“ auch heute noch ein beliebter Name für Pizzerien. Und deshalb dürfen Pizzas – obwohl das sonst nach dem EU-weit verpflichtenden Dezimalsystem eigentlich verboten ist – noch immer nach dem britisch-imperialen Hexal-, Oktal- oder Duodezimalsystem zerschnitten werden. (Aus der beliebten Reihe „Fakten, bei denen Ihr Euch wundert, dass Euch das noch nicht selbst aufgefallen ist.“)

Gar nicht lustig fanden das die Kurden, weil sie schon wieder keinen eigenen Staat bekommen hatten. Aber das ist vielleicht ein Thema für Juli 1923, wenn wir den Vertrag von Lausanne behandeln. Gar nicht lustig fanden das die Armenier. Aber die waren weitgehend tot. Gar nicht lustig fanden das die Juden, insbesondere als die Araber plötzlich beste Freunde mit den Nazis wurden. Aber das ist eine andere Geschichte.

In dem britischen Mandatsgebiet Palästina gab es immer wieder Probleme. Die Juden wollten einen Staat. Die PLO wollte einen Staat. Die Hamas wollte keinen Staat, wollte aber auch nicht, dass die PLO oder die Juden einen Staat bekamen. Der Papst wollte die Kontrolle über Jerusalem. Die Leute aus Jerusalem beschwerten sich, dass die Leute aus Tel Aviv zu laut Party machen. Die Österreicher mischten mit. Die Joghurtpreise stiegen. Jeden Tag nur Probleme.

Man kann über die Briten sagen, was man will, aber Bildung haben sie. So erinnerten sie sich aus dem Lateinunterricht an das alte römische Motto „divide et impera“ und dachten: „Wir machen das wie in Irland oder in Indien. Wir teilen das Land, dann bekriegen sich alle gegenseitig.“ Das ganze war eine Idee von Winston Churchill, der war damals britischer Kolonialminister. In dieser Rolle haben wir ihn ja bereits kennengelernt.

Die Briten teilte das Mandatsgebiet Palästina entlang des Flusses Jordan in Cisjordanien (das heutige Israel und Palästina) und Transjordanien (das heutige Jordanien). Dieser Fluss ist übrigens ein enttäuschend kleines Rinnsal. Man liest immer darüber in der Bibel und im Tanach, im Alten wie im Neuen Testament. Und dann kommt man hin, und der Fluss ist so mau und lau, dass man ihn glatt zu Fuß überqueren könnte. Aber man will ja nicht wegen so einer dämlichen Wasserüberquerungsstory plötzlich als Prophet dastehen. Den Stress braucht keiner.

Transjordanien wurde ein autonomes Emirat und der Familie der Haschemiten zugeschustert. Die stammen direkt vom Urgroßvater des Propheten Mohammed ab, aber wenn Ihr schon mal im Orient wart, dann wisst Ihr, dass jeder direkt vom Propheten Mohammed oder einem seiner Verwandten, Freunde oder Weggefährten abstammt. Genauso wie in Neuengland jeder von den Pilgervätern abstammt. Und in Deutschland jeder von Karl dem Großen.

Im Zweiten Weltkrieg unterstützte der jordanische Emir die Alliierten gegen die Nazis. Das war durchaus bemerkenswert, denn der von seinem (ebenfalls von den Briten eingesetzten) Haschemitenbruder regierte Irak paktierte zeitweise mit den Nazis. (Diese Episode ist selbst für mich, der ich gerne auf der Zeitachse und der Weltkarte hin und her springe, zu verworren.) Abdallah wurde 1946 zum König befördert, und Transjordanien wurde als Königreich Jordanien unabhängig.

Daraufhin drehte König Abdallah ein bisschen durch. Wenige Stunden nachdem der Staat Israel gegründet worden war, griff Jordanien (zusammen mit Ägypten, Syrien, Libanon und dem Irak) den neuen Nachbarn an und annektierte das Westjordanland sowie Ostjerusalem. König Abdallah ließ sich zum „König aller Palästinenser“ ausrufen, wurde dann aber 1951 in Jerusalem von einem Palästinenser aus dem Zirkel des Nazi-Muftis, den Ihr oben beim Tee mit Adolf Hitler gesehen habt, erschossen. (Vielleicht sind doch die Deutschen am Nahostkonflikt schuld?) Der König verblutete in den Armen einer österreichischen Krankenschwester. (Österreich ist auch gar nicht so unschuldig, wie es immer tut.)

Die (alte) Königin von Jordanien, Nūr al-Hussein, habe ich übrigens mal persönlich getroffen. Es war 2009, und ich studierte Volkswirtschaft an der London School of Economics. Ich habe das später abgebrochen, weil Mathematik auf Englisch zu schwer war. Eigentlich komisch, weil ich gleichzeitig auf Englisch Philosophie studierte, und ich vorher jederzeit gewettet hätte, dass Philosophie in einer Fremdsprache komplizierter ist als Mathematik. Aber es war halt auch sehr hohe Mathematik. Und dann noch diese blöden britischen Maßeinheiten wie Unzen und Shillings.

Jedenfalls gab es an der LSE jeden Abend Vorträge, oft hochkarätig besetzt, manchmal sogar interessant. Und eines Abends ging es um die Abschaffung aller Atomwaffen. Es war November und London, also kalt und regnerisch, und ich hatte keine Lust, zurück in mein kleines, mäuseverseuchtes Zimmerchen in Tottenham zu gehen. (Dem Vermieter wollte ich nichts mehr von den Mäusen sagen, nachdem er die ersten erschlagen hatte und sagte, dass die toten Mäuse zur Abschreckung im Flur liegen bleiben müssen. Das sah so aus wie die Meerschweinchen, die sie in Peru essen.)

Abschaffung aller Atomwaffen war ein Thema, das mir 2009 am Herzen lag. Denn im April des gleichen Jahres war ich in Prag gewesen, um der Rede von Barack Obama zu lauschen, in der er seinen Plan für eine atomwaffenfreie Welt vorstellte. Und im Zug dorthin hatte ich – es war Zufall, ich schwör’s – drei iranische Rechtsanwälte getroffen, die ebenfalls nach Prag mussten, weil sie einen Termin mit Hillary Clinton hatten. Irgendwas über Menschenrechte. Und zwei Monate später, im Juni 2009, brach im Iran die Grüne Revolution aus (leider ebenso erfolglos wie der Atomwaffenabschaffungsplan).

Wie Ihr schon merkt, war ich damals ein bisschen politisch interessiert, also flog ich in den Iran, ging auf Demos, ließ mich von der Polizei verprügeln, wich den Kugeln der Scharfschützen aus, und wurde schließlich zusammen mit einem der iranischen Rechtsanwälte verhaftet.

Wir wurden natürlich getrennt inhaftiert und verhört. (Ich habe ihn erst Jahre später wieder gesehen.) Aber es bringt ja nichts, zu lügen, wenn man nicht davon ausgehen kann, dass der jeweils andere genau die gleiche Lüge erfindet. Also musste ich auf die Frage, wie wir uns kennengelernt hatten, wahrheitsgemäß antworten:

„Im Zug von Amberg nach Prag.“

„Und was wollten Sie in Prag?“

„Ich wollte mir eine Rede von Barack Obama anhören.“

Ihr hättet die Blicke der iranischen Geheimdienstmitarbeiter im Raum sehen sollen! Ganz ehrlich, ich habe sie selbst nicht gesehen. Mir waren nämlich während der ganzen Zeit die Augen verbunden. Jedenfalls folgte eine sehr intensive Befragung, warum der US-amerikanische Präsident gerade mich zu seiner Rede eingeladen hatte (es war eine öffentliche Veranstaltung), was er gesagt hatte (das stand in der Zeitung und wahrscheinlich auch auf YouTube) und über meine persönliche Meinung zum iranischen Atomprogramm. Die darauf folgende Diskussion war so interessant, dass ich sie für das Buch aufspare, das ich vielleicht irgendwann über diese kleine Episode schreiben werde.

Mein Juristen- und Gefängniskollege, Mohammad Mostafaei, hat ein Buch geschrieben, das es bisher allerdings nur auf Norwegisch gibt. Aber ich habe gehört, Norwegisch soll für Deutsche sehr leicht zu lernen sein. Wenn das Land nicht so teuer wäre, könnte ich es dort glatt noch einmal mit dem Mathematikstudium versuchen. Aber ich glaube, ich mache erst einmal Soziologie auf Spanisch.

Das erste Zimmer, das ich in London bewohnte, war übrigens kleiner als die Zelle im Evin-Gefängnis. Vor 15 Jahren habe ich dort schon den Immobilienmarkt erlebt, den jetzt in Berlin alle verteufeln.

Deshalb wollte ich an jenem Abend nicht nach Hause, sondern blieb an der Universität. Ich war dann ziemlich verdutzt, als im Vorlesungssaal bewaffnete Leibwächter standen. Und dass ein Vortrag über die Abschaffung von Atomwaffen so gut besucht war. Und dass alle Selfies mit einer der Referentinnen machen wollten. – Vor allem in Großbritannien, wo die Leute ja eigentlich jeden Tag die Königin sehen. Jedes Mal, wenn sie eine Briefmarke oder einen Geldschein in der Hand halten. Das muss jetzt übrigens alles eingestampft und neu gedruckt werden. Und über 100.000 Briefkästen im Land müssen ausgetauscht werden, weil die Initialen der Königin drauf stehen, was der neue König natürlich nicht tolerieren kann.

Holla, jetzt bin ich aber wirklich abgeschweift!

Schlimmer als beim Schwejk. Und der hatte wenigstens den Alkohol als Ausrede.

Eigentlich soll es in dieser kleinen Geschichtsreihe ja um Ereignisse gehen, die vor genau 100 Jahren stattfanden. Das passt ganz wunderbar, denn am 25. März 1923 erfolgte die formelle Trennung von Cis- und Transjordanien, womit wir endlich das Datum in Händen halten, das den an den Haaren herbeigezogenen Kontext konstruieren muss. Aber hier geht es ja immer eher um die großen Linie. Die Menschheitszusammenhänge. Die Schienenstränge, auf denen der Zug der Weltgeschichte vorwärts braust.

Wenn dieser Zug noch fahren würde.

Aber er rostet im Wüstensand vor sich hin, und das seit mittlerweile 100 Jahren.

Denn der Erste Weltkrieg, das Ende des Osmanischen Reichs, die Aufteilung der Region in neue Gebiete, Territorien und Staaten, das alles besiegelte das Ende der Eisenbahn.

Schuld war dieser Mann: Thomas Edward Lawrence, britischer Offizier im Ersten Weltkrieg, später bekannt (und verfilmt) als „Lawrence von Arabien“. Er war begeisterter Motorradfahrer und hatte eine fast schon krankhaft-pathologische Abneigung gegen Eisenbahnen. Er hasste die Eisenbahn so sehr; wenn nicht gerade der Krieg zwischen England und Deutschland getobt hätte, dann wäre er wahrscheinlich deutscher Verkehrsminister geworden.

Die Eisenbahn war aus der Sicht von Lawrence ein Instrument, mit dem sich der Pöbel und die Petit-Bourgeoisie zu Reisen und Abenteuern aufschwangen, die ihnen standesgemäß nicht zustanden. „Jede Hausfrau aus Hackney kann jetzt mit ihrer Wurstdose in die Wüste fahren“ und „die Bahn ist für Bünzlibürger“, zürnte er und jagte Eisenbahnbrücken, Bahndämme und Züge in die Luft.

Der Psychopath mit den Terroristenmethoden hatte es geschafft, seinen persönlichen Feldzug gegen Schienenstränge und Stahlrösser als politisch opportun zu verkaufen. Die Argumentation ging so: Großbritannien war im Krieg gegen Deutschland. Das Osmanische Reich war mit Deutschland verbündet. Also schadet man Deutschland, indem man den Osmanen schadet. Die Osmanen herrschen über den gesamten Nahen und Mittleren Osten, von Kairo bis Kerbala. Also würden die Briten die dort lebenden Beduinen mit Waffen ausrüsten und zum Guerillakampf aufstacheln. Die Osmanen müssten Truppen in die Wüste schicken, die dann nicht die Deutschen in Ypern oder Verdun unterstützen könnten. So die Kurzfassung.

Weil Lawrence den Beduinen und Arabern versprach, dass sie alle ihren eigenen Staat bekommen und König werden würden, spielten diese mit. Außerdem waren die Beduinen in der arabischen Wüste schon immer gegen die Eisenbahn gewesen, weil sie bis dahin ein Monopol für Pilgerkarawanen nach Mekka und Medina inngehabt hatten. Ebenso für den Warentransport in Städte, die nicht mit dem Schiff angefahren werden konnten. Die Eisenbahn war also schlecht fürs Kamelgeschäft.

Den Briten und Franzosen ging es nicht nur um den Krieg (der im Nahen Osten ohne sie ja nie entflammt worden wäre). Ihnen war die Eisenbahn zu den Heiligen Stätten des Islam auch deshalb suspekt, weil dadurch Muslime aus ihren Kolonien (von Algerien bis Kaschmir) leichter zum Hadsch, zur Pilgerfahrt, gelangten. Der Islam war zu jener Zeit ein anderer, als der, den wir jetzt von friedlich vor dem Bahnübergang wartenden Moscheen kennen. Damals waren Moscheen Treffpunkte der politischen Opposition, von aufkeimenden Befreiungsbewegungen, ja von Revolutionären. Die Muslimbrüder sind das wohl bekannteste Beispiel.

Und nach dem Ersten Weltkrieg ging es auch noch ums Öl.

Wer, wie das 1932 in seiner jetzigen Form gegründete Saudi-Arabien fast ausschließlich von Petroleum und Benzin lebt, der hat natürlich kein Interesse an der Wiederbelebung der Eisenbahn.

Wie beim Mord im Orientexpress starben die Hedschas- und die Bagdadbahn also an vielen Messerstichen, ausgeführt durch viele Hände, aus ganz unterschiedlichen Motiven.

Und so liegen auch 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg noch immer die entgleisten Lokomotiven in der Wüste. Je trockener es ist, umso länger hält sich das alte Zeug. Wie in der Geisterstadt in der Atacama-Wüste, wo es auch Jahrzehnte später so aussieht, wie wenn die Leute erst gestern ausgezogen wären. Da habe ich ja auch ein paar Lokomotiven gefunden, um, wenn wir schon von Kontinent zu Kontinent springen, wenigstens beim Eisenbahnthema zu bleiben.

Mit den nach dem Ersten Weltkrieg neu entstandenen Staaten verblasste schnell die Erinnerung an die gemeinsame Eisenbahnvergangenheit. Die Länder wollten ihre eigene nationale Identität schaffen, Austausch war nicht erwünscht. Friede war nicht mehr von guten Beziehungen mit den Nachbarn, sondern vom fernen London oder Paris, später Washington oder Moskau abhängig. Kein Araber wollte den Zug durch Israel nehmen, kein Jude wollte mit dem Zug durch Syrien in den Irak fahren. Die meisten Grenzen waren dicht. Minenfelder statt Bahnhofsbuffets.

Fast so schlimm wie die Kleinstaaterei im deutschen ÖPNV.

Und so verschwand die gute alte Welt, als man am Bahnhof in Berlin, Braunschweig oder Berchtesgaden ohne Umstände ein Ticket nach Bagdad erstehen konnte. Versucht das mal heute! Auch Dortmund-Diyarbakir-Damaskus oder Aalen-Aleppo-Amann werden nicht mehr angeboten.

Heute muss man, wenn man zu den geschichtsträchtigen Orten im Zweistromland will, notgedrungen trampen. (Ja doch, das geht auch im Nahen Osten. Beispiel 1, Beispiel 2, Beispiel 3 und hoffentlich irgendwann Beispiel 4 auf diesem Blog.)

Bei den oben aufgeführten Wüstenstädten habt Ihr vielleicht eine vermisst. Die einzige, die man wirklich in aller Welt kennt: Petra, die Hauptstadt der Nabatäer, im heutigen Jordanien.

Da war ich sogar schon mal. Ist ein bisschen touristisch geworden, seitdem die Haschemiten das Zepter von den Nabatäern übernommen haben. Aber vielleicht ist das die Schuld der UNESCO. Die mischt sich ja überall ein, anstatt etwas gegen den Hunger in der Welt zu unternehmen. Die Dresdner kennen das.

Und ich muss sagen, auch wenn ich touristische Highlights gerne links liegen lasse und mich auf die Routen abseits der Touristenströme begebe: Petra ist den Besuch absolut wert. Es ist nicht nur die eine Schlucht und der eine Tempel, den man aus dem Fernsehen kennt. Da sind Dutzende von prächtigen Gebäuden, verteilt über mehrere Täler. Und man kann ziemlich unbeaufsichtigt herumklettern und einen ruhigen Platz auf dem Dach eines alten Palastes finden, wo man in der untergehenden Sonne über die Vergänglichkeit von Hochkulturen sinnieren kann.

Ich war damals mit zwei Freunden in Petra. Weil wir alle drei Rechtsanwälte waren, konnten wir uns sogar einen Mietwagen leisten. Ich war der älteste (das passiert mir oft), also sollte ich fahren und navigieren (das passiert immer seltener). Ich wusste, dass es von Akaba einfach in Richtung Norden ging, und dann würde sicher ein Schild auf das Weltkulturerbe hinweisen. Gar kein Problem.

Leider nahm ich schon beim ersten Kreisverkehr die falsche Ausfahrt und fuhr auf die Straße Nr. 65, die ganz nah am Jordan entlang nach Norden geht. Die Richtung stimmte, aber es war militärisches Sperrgebiet.

Bald kam ein Checkpoint mir jordanischen Soldaten, die uns freundlich sagten, dass das hier für Zivilisten leider, leider gesperrt sei. Aber damals war gerade irgendeine Fußball-Europa- oder Weltmeisterschaft, und als sie merkten, dass wir aus Deutschland waren, wollten sie nur mehr über Fußball reden.

„Wo wollt Ihr eigentlich hin?“ fragten sie irgendwann.

„Nach Petra.“

„Hm. Falsche Straße.“

„Aber hier geht es doch nach Norden, oder?“ fragte ich, um zu zeigen, dass wir uns von Profi zu Experten unterhalten konnten.

„Ja, aber nur für Militärfahrzeuge. Außerdem führt von dieser Straße keine Straße ins Wadi Musa. Ihr kommt also von der falschen Seite nach Petra.“

Ich sagte nichts.

Die Soldaten beratschlagten sich, bis einer sagte: „Wenn Ihr jetzt umkehrt, verliert Ihr eine Menge Zeit. Wir lassen Euch also durch und geben dem nächsten Posten per Funk Bescheid. Sagt einfach jedes Mal, dass Ihr nach Petra wollt. Die Jungs zeigen Euch dann schon den Weg.“

Gesagt, getan. Zwei weitere Checkpoints, und beim letzten die Anweisung, nach dem Ort Ar-Rishah noch genau 3 km zu fahren, und dann rechts in einen Wüstenweg einzubiegen, der uns nach etwa 20 km auf die richtige Straße bringen sollte.

Auf dem Foto seht Ihr im Hintergrund die Militärstraße, davon abzweigend den „Wüstenweg“ (wenn ich den verpasst hätte, könnte mir auch niemand einen Vorwurf machen, ehrlich), das nicht für solche Exkursionen ausgelegte Auto, und mich auf einem Hügel, um die Gegend zu erkunden und hoffentlich eine Route zu erspähen. (Das war alles in der Zeit vor GPS und Handys und so.)

Wahrscheinlich machten meine Freunde das Foto, weil sie eine Ahnung vom nahenden Tod überkam und sie der Nachwelt übermitteln wollten, wessen Schuld das alles war. Wir blieben ein paarmal fast im Sand stecken. Uns ging das Wasser aus. Der Hirte war nicht erfreut, als ich durch seine Schafherde fuhr, und schoss in die Luft. Das Auto dampfte und zischte. Aber endlich fanden wir wieder auf eine Teerstraße, die Straße Nr. 35, die richtige, offizielle Route nach Petra. Große Erleichterung! (Die Freunde von damals sind noch immer Freunde, das sagt ja eigentlich alles.)

Jedenfalls kann ich Euch sagen, dass ich noch selten in einem Land mit so freundlichen und humorvollen Soldaten und Grenzpolizisten war. Obwohl wir nur einen Tag in Jordanien waren, halte ich das Land in äußerst positiver Erinnerung. Eigentlich sollte ich mal wieder hinfahren, da gibt es ja auch einen schönen langen Wanderweg.

Und von Amman aus funktioniert sogar noch ein 80 Kilometer langes Teilstück der Hedschasbahn. Mit den Original-Waggons, wie es aussieht.

Hoffentlich kommt nicht wieder so ein verrückter Engländer vorbei und sprengt auch noch diesen letzten Zug in die Luft.

Links:

Ich finde es ja grundsätzlich gut, wenn Hauseigentümer ihre Garagenwände mit Auszügen aus Gesetzestexten und insbesondere aus der Verfassung schmücken.

Aber das Grundgesetz hat Artikel, keine Paragraphen!

Für Wohnungsgesellschaften und andere Großgrundbesitzer böte sich übrigens auch der Abdruck von Art. 15 GG an.

(Fotografiert in Gosen, Brandenburg, während meiner Frühlingswanderung.)

Egal, was Wettervorhersage, Kalender, Meteorologen oder Theologen sagen, für mich war heute der Frühlingsanfang.

Also bin ich gewandert:

Wie immer in dieser Gegend ziemlich viel Wasser, was zu Fuß große Umwege für kurze Luftlinien erfordert. Hier ist der Bootsführerschein echt sinnvoller als ein Autoführerschein.

Aber vielleicht löst sich das Problem ja bald, wenn das Tesla-Werk im benachbarten Grünheide das ganze Grundwasser abpumpt. Wir sollten auf Schiffe statt auf Autos setzen. Die Kanäle haben wir ja schon, und auf denen kommt man durch ganz Europa.

Links: