Ihr erinnert Euch an Teil 1 der Geburtstagswanderung durch das Erzgebirge? Wir waren von der Route abgekommen und planlos durch den Wald gestolpert, als sich plötzlich eine bis dahin unbekannte Stadt in den Weg stellte.

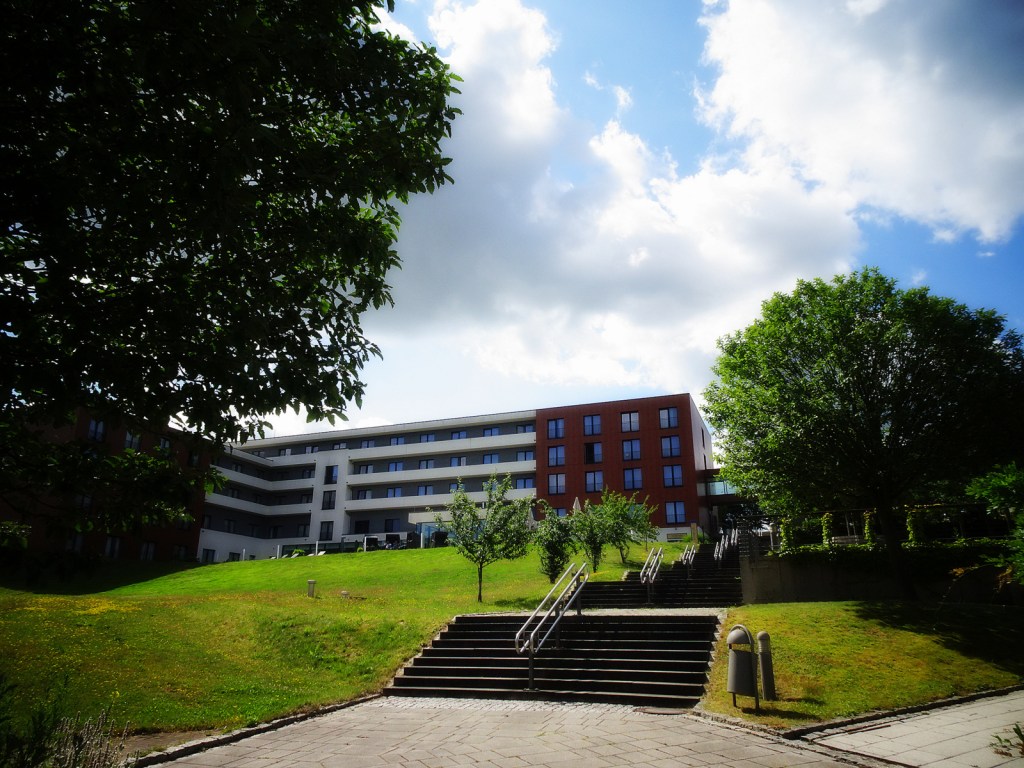

Es sieht aus wie ein Universitätscampus. Alles relativ neu, aber zu gepflegt. Wie bei einer dieser langweiligen Privathochschulen, wo sich kein richtiges Studentenleben entwickelt, weil die Studierenden sich als „Kunden“ statt als kritische Akademiker empfinden.

Aber ich weiß gar nicht, ob man seit der Bologna-Reform noch einen großen Unterschied zwischen den Hochschultypen merkt. Die jungen Leute sind jetzt alle so brav und karriereorientiert. Niemand verbarrikadiert sich mehr, zündet ein Hochschulgebäude an oder wirft Professoren vom Dach, solange es keine ECTS-Punkte dafür gibt.

Um den Teich auf dem Campus sitzen nur ein paar ältere Herrschaften. Sie scheinen sich alle zu kennen. Denn als ich mich nähere, werde ich argwöhnisch beäugt, wie jemand, der sich ohne Barbour-Jacke nach Witten-Herdecke traut.

Ich frage, ob man hier irgendwo eine Cola bekommen könne.

„Vielleicht oben im Restaurant“, deutet einer der Renter in die vage Ferne, und ich denke mir: „Sagt halt einfach Mensa, Ihr Schnösel.“

Aber es ist dann tatsächlich keine normale Uni-Mensa. Die Kellnerinnen tragen weiße Handschuhe und sehen so schick aus wie damals beim Ball zur Amtseinführung des kolumbianischen Präsidenten. Nur der Service ist schlechter als in Bogotá, denn ich werde gefragt, ob ich „all inclusive“ gebucht habe. Wie bei einer Kreuzfahrt.

Ich sollte einfach sagen „Zimmer 212“, und das wär’s gewesen. Oder auf meinen Geburtstag verweisen und auf ein Gratisgetränk hoffen. Aber man will ja nicht ständig seine persönlichen Daten in die Welt posaunen, so wie diese nervigen Blogger.

Gibt es an Geburtstagen überhaupt noch etwas gratis? In meiner Jugend kam man an seinem jeweiligen Jahres- und Jubeltag gratis ins Kino. Sogar in Farb- und Tonfilme.

Der Kartenabreißer blickte immer ganz traurig, wenn ich allein in die Nachmittags-, Abend- und Spätabendvorstellung ging. Manche Leute glauben ja, es sei deprimierend, wenn man keine Freunde habe. Kinokartenabreißer sind davon wahrscheinlich besonders betroffen, weil sie jeden Tag blöde Hollywoodschmonzetten sehen müssen.

Aus Protest beschloss ich damals, dass ich Weltenbummler, Entdecker und Abenteurer werden würde.

Deshalb sitze ich jetzt im Erzgebirge.

Aus den Gesprächen an den umliegenden Tischen erlausche und deduziere ich, dass ich schon wieder in einem Heilbad bin. Dieses hier heißt Warmbad, und obwohl ich ein staatlich anerkannter Bäderexperte bin, habe ich noch nie davon gehört.

Dabei ist es die älteste und wärmste Thermalquelle Sachsens, mit 26,5 Grad natürlicher Wassertemperatur. Entdeckt wurde die Quelle zufällig, bei der Suche nach Gold oder Silber, angeblich schon im 14. Jahrhundert.

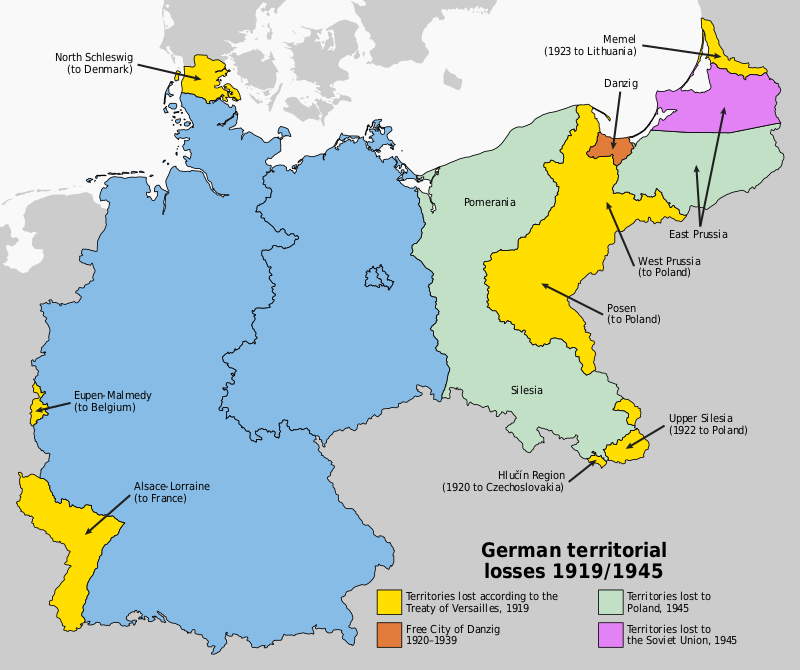

Die Bergarbeiter gründeten sofort einen Betriebsrat und sicherten sich den exklusiven Zugang zu heißen Quellen und warmem Wasser. Überhaupt waren Sachsen und Thüringen – man mag es angesichts der heutigen Wahlergebnisse kaum mehr glauben – die Geburtsorte der deutschen Arbeiterbewegung und Sozialdemokratie.

Ein imposantes Bauwerk, anscheinend das alte Kurhaus, thront verlassen und verwahrlost auf einem Hügel.

Die Uhr auf dem Turm ist schon lange stehengeblieben, und das muss die Rentner besonders fuchsen. Ist Euch aufgefallen, dass niemand so pedantisch auf Uhrzeiten achtet wie Menschen, die alle Zeit der Welt haben? Anstatt sich uhren- und terminlos eines sonnigen Tages zu erfreuen, meckern und mosern sie, wenn die Zeitung nicht spätestens um 6:30 Uhr im Briefkasten liegt, wenn das Mittagessen ein paar Minuten zu spät serviert wird oder wenn der Gottschalk sich verquatscht und seine Sendung überzieht.

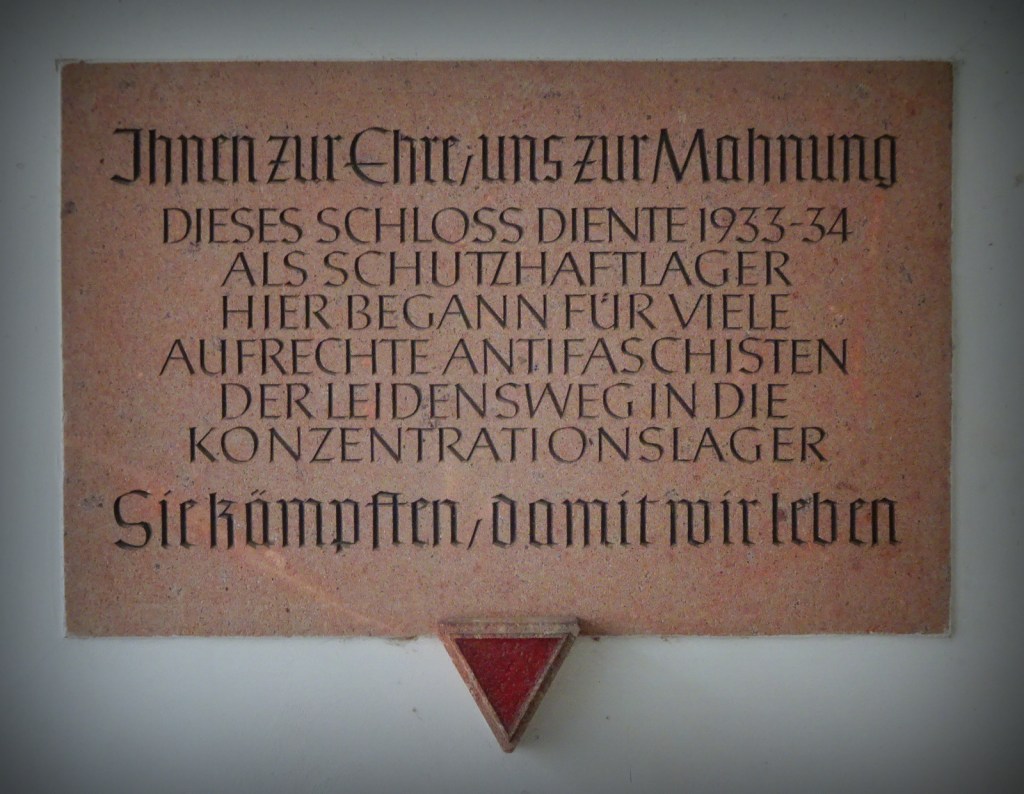

Der neugierige Wanderer wundert sich, von wann dieses Gebäude stammt. Ein erklärendes Schild findet sich nirgendwo, und das erklärt ja eigentlich alles. Wenn in Deutschland in Familienchroniken, in Firmenarchiven oder vor Gebäuden eine Lücke klafft, dann waren die Nazis am Werk.

Das historisch und architektonisch geschulte Auge entdeckt sofort die verräterischen Spuren: Die geschwungene Form des Gebäudes, wie beim Flughafen Tempelhof. Die Massivität der Anlage, wie beim Seebad Prora. Der Schieferstein und das Fake-Fachwerk, wie bei der Nazi-Burg Vogelsang. Die hervortretenden Mauerelemente, die die Schwingen des Reichsadlers andeuten.

Warmbad war also offensichtlich kein normales Heilbad, sondern ein Heil-Hitler-Bad. – Da fällt mir ein: Ich muss unbedingt mal nach Kalau.

Am Abend recherchiere ich neugierig nach und merke, dass mein historisch-architektonischer Instinkt keinen Pfifferling wert ist. Das sogenannte Pawlow-Haus in Warmbad wurde erst in den 1950er Jahren von der DDR erbaut. Und zwar als Sanatorium für Bergarbeiter und Bergarbeiterinnen.

Das war besonders wichtig für die Kumpel der Wismut, die im Erzgebirge Uran abbauten. Denn die konnten nicht, wie andere verdiente Arbeiter des Volkes, zur Radonkur nach Bad Schlema. Schließlich waren sie schon von zuhause aus verstrahlt, die zusätzliche Radioaktivität hätte ihnen den Rest gegeben.

Und all dieser Stress und dieses Leid, nur weil sich die Konsumenten partout Armbanduhren mit beleuchteten Zifferblättern und Atomwaffen einbildeten.

Auch heute noch gehört die Klinik in Warmbad der Knappschaft. Das ist eine geheime Krankenversicherung der Berg-, Bahn- und Seeleute, mit besseren Sanatorien, früherem Renteneintritt und garantierter Currywurst an sieben Wochentagen. Etwa so wie die Künstlersozialkasse für uns Schriftsteller, und holla, Ihr solltet mal unsere Sanatorien sehen!

Auf einer Wanderkarte am Ortsrand sind die Wege mit grünen, gelben und roten Herzen in verschiedene Belastungskategorien eingeteilt, die sich die Wanderer zutrauen. Ich verlaufe mich im Wald so heillos, dass ich vollkommen überlastet bin und mich auf einer Bank, hoch über dem Zschopautal, zur Ruhe setzen muss.

An dem Aussichtspunkt gesellt sich bald eine rüstige Rentnerin zu mir, die in Warmbad nicht aus medizinischen, sondern aus touristischen Gründen weilt. Sie ist aus Karl-Marx-Stadt, das jetzt Chemnitz heißt, weil in den 1990er Jahren eine große Welle der „Cancel Culture“ durch das Land fegte. Jeden Monat fährt sie für ein paar Tage nach Warmbad, um die absolute Ruhe zu genießen.

So kann man auch umschreiben, dass hier nichts los ist, denke ich mir.

Aber sie schwärmt davon, dass sie in Warmbad bei offenem Fenster schlafen könne, während sie in der Stadt immer irgendein Gewirr und Gewusel höre.

Ich kann das nachvollziehen, bin ich doch so lärmempfindlich, dass es schon an Hyperakusis grenzt. Jedenfalls bereitet es mir körperliche Schmerzen, wenn Leute schreien, Hunde bellen, Türen schlagen oder Töpfe klappern. Und ich höre das noch zwei Wohnungen weiter. Deshalb weiß ich auch immer ziemlich viel von den Menschen in der Nachbarschaft und bin überhaupt nicht überrascht, wenn sie eines Tages auftauchen und fragen: „Sag mal, Andreas, du bist doch Scheidungsanwalt, oder?“

Dass es in der Stadt grundsätzlich lauter ist als auf dem Land, ist ein weitverbreitetes Missverständnis. Nirgendwo wird so viel gesägt, gebohrt, gehämmert und gefräst wie auf dem Dorf. Und wenn dann noch ein paar Hunde da sind, die die ganze Nacht kläffend miteinander kommunizieren, dann merken die Zugezogenen, dass sie doch besser im Plattenbau in der Großstadt geblieben wären.

Außerdem kann man in der Stadt einfach in die Höhe ziehen, um Ruhe zu haben. In Kiew habe ich zum Beispiel im 19. Stock gewohnt, da hört man kaum mehr etwas vom Verkehr in der Ebene. Und von oben erkennt man erst, dass eine Stadt auch viel grüner sein kann als ein Dorf.

Aber ich glaube, in der Ukraine sind Wohnungen in den obersten Stockwerken jetzt gar nicht mehr so begehrt.

Aber zurück zu der Rentnerin, die sich freut, mitten im Wald jemanden zum Reden gefunden zu haben. Neben der Ruhe genießt sie das All-Inclusive-Programm mit reichhaltigem Frühstück, sieben Bädern mit unterschiedlichen Temperaturen, einer Sauna, Mittagessen, Kaffee und Kuchen, Konzerten sowie gestern Abend einem Dia-Vortrag über Tschechien.

„Das war wahnsinnig interessant“, sagt sie begeistert.

„So werde ich auch enden, wenn ich meine Reisegeschichten mal monetarisieren will“, denke ich traurig.

„Und wenn die alten Leute ihr Nickerchen machen, gehe ich Wandern“, sagt die grauhaarige Frau, die gebückt und langsam an einem Stock durch den Wald kriecht.

Immer wieder spricht sie über „die alten Leute“, ein bisschen zu betont abwertend, wie wenn sie sich unbedingt abgrenzen will. Dabei sieht sie aus, wie wenn sie Clara Zetkin noch persönlich gekannt hat. Andererseits hat sie anscheinend eine Menge Energie und Tatendrang. Im Frühjahr war sie in den Dolomiten, für den Herbst schwankt sie zwischen einer Flusskreuzfahrt und Rügen, und dann fragt sie mich unverblümt, ob ich nicht nächsten Monat zum Sommerkonzert nach Warmbad kommen will. „Da spielt Rudy Giovannini, den kennen Sie sicher.“ Ich kenne ihn nicht, aber ich habe seine Plakate hängen sehen, und das hat mir schon gereicht.

So ein bisschen Selbstüberschätzung von Seniorinnen ist durchaus sympathisch, aber ich mache mich lieber vom Acker beziehungsweise über den selben.

Immer Richtung Norden, zur Burg Scharfenstein, denn eigentlich sollte das hier eine zielstrebige Burgen- und keine mäandernde Laberwanderung werden.

Allerdings, gerade wo ich mich der Burg nähere und eine erschreckende Erfahrung mit Euch teilen möchte, habe ich schon wieder das vom eher ungeduldigen Teil der Leserschaft geforderte Limit von 1.500 Wörtern erreicht, weshalb ich Euch bezüglich dieser und noch mindestens einer weiteren Burg auf Teil 3 vertrösten muss. Bis demnächst!

Praktische Tipps:

- Durch das Zschopautal führt ein Wanderweg mit insgesamt 122 Kilometern. Die Abschnitte, die ich gesehen habe, verleiten mich zu der Annahme, dass das eine durchaus empfehlenswerte Wanderung ist.

- Es gibt auch einen Radweg mit insgesamt 137 Kilometern. Der muss aber ein bisschen anders verlaufen, als ich gewandert bin, denn meine Route war nicht durchgehend fahrradtauglich.

- Wer Burgen und Schlösser mag, wird in Sachsen reichlich bedient.

- Wenn Ihr nicht krank seid und nicht simulieren wollt, dann könnt Ihr in Warmbad auch in der Jugendherberge übernachten.

- Und falls Ihr in einem Eisenbahnwaggon übernachten wollt, hier das Wolkensteiner Zughotel.

Links:

- Weitere Wanderberichte, darunter eine explizite Burgen- und sogar eine Schlösserwanderung.

- Mehr Eisenbahngeschichten.

- Die Kollegen von einem mutigeren Blog haben sich in das alte Kurhaus in Warmbad geschlichen.

- Und eine Bücherwunschliste für diejenigen, die sich schon die ganze Zeit den Kopf zerbrochen haben, wie man sozialadäquat auf die Information reagiert, dass jemand Geburtstag hatte. 😉