Falls Ihr es noch nicht getan habt, lest noch einmal schnell den ersten Teil dieses Wanderberichts, bevor wir uns auf den zweiten, letzten und noch famoseren Teil des Spandauer Wegs machen.

Zur Erinnerung: Wir sind in Falkensee, am westlichen Stadtrand Berlins, haben uns gut erholt und ausgeruht, aber platzen bereits vor Spannung, Vorfreude, Energie und Tatendrang.

36

Auf beiden Seiten des Finkenkruger Wegs stehen große Bäume und Einfamilienhäuser. Kinder laufen, fußballspielen und radfahren über die Straße. Mütter tratschen über die Hecke hinweg. Die Postbotin ist freundlich. Die Hunde beißen nicht. Die Straße ist wie gemacht für eine Fernsehserie über eine glückliche Nachbarschaft. So etwas in der Art von „Arlington Road“.

Dass genau hier die Berliner Mauer verlief, kann man sich gar nicht vorstellen.

37

Aber auch hier wurde scharf geschossen, so zum Beispiel am 7. Februar 1966.

Für Willi Block war es bereits die dritte Flucht. Die ersten beiden waren erfolgreich, aber zweimal kam er zurück in die DDR, weil er zuhause etwas vergessen hatte. Seine Frau zum Beispiel. Bei der dritten Flucht bleibt er im Stacheldraht hängen und wird – unter den Augen der bereits eingetroffenen West-Berliner Polizei und Presse – erschossen.

Die West-Berliner Polizei sah bei all diesen Hinrichtungen tatenlos zu. Wie Beamte halt so sind: „Das ist nicht unser Zuständigkeitsgebiet.“

Wenigstens war es damals noch verpönt, Menschen auf hoher See ertrinken zu lassen. Aber wir wollen hier nicht Äpfel mit Bananen vergleichen. Vor allem, weil die Beziehung eines der beiden deutschen Staaten zu Bananen sowieso nicht ganz reibungsfrei war.

38

Der Weg wird jetzt ein bisschen weniger grün, auch wenn nach Staaken geht, das sich als Gartenstadt rühmt. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich könnte es nachlesen, aber ein allwissender Autor wirkt unsympathisch. Außerdem kreuzt hier der Grüne Hauptweg Nr. 20, für den ich ein paar Erkenntnisse und Informationen aufheben muss.

39

Ein historisches Highlight in Staaken ist die dörflich wirkende Kirche.

Nicht wegen der Kirche selbst – oder vielleicht doch, aber mit Kirchen kenne ich mich nicht aus -, sondern weil man hier auf wenigen Quadratmetern einen Schnelldurchlauf durch die deutsche Geschichte bekommt.

40

Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, also beginnen wir einfach mit dem hübschen Obelisk vor der Kirche. Die befreite Bevölkerung, die zwölf Jahre lang keinen eigenen Finger für die Befreiung von den Nazis rührte, bedankt sich bei der Roten Armee.

So weit, so anständig.

Aber was ist dieses Täfelchen, das man da hinten an der Mauer sieht? Dort bedanken sich die Staakener nicht bei den Befreiern, sondern bei ihrem Herrscher und Ausbeuter, bei Kaiser Wilhelm II. Sie taten das 1913, also ein Jahr vor dem Ersten Weltkrieg, den ihnen dieser Doldi eingebrockt hat.

Den in diesem Weltkrieg gefallenen Söhnen wird ebenfalls ausdrücklich gedankt, und zwar auf einem fetten Kreuz im Hof der Kirche.

Danach kam bekanntlich der Zweite Weltkrieg. Den dabei gefallenen Söhnen wird durch Hinzufügung der Jahreszahlen 1939-1945 ebenfalls gedankt. „Wofür?“ möchte man fragen, aber es ist niemand da, den man fragen kann. Sind wahrscheinlich alle tot.

41

Die Gemeinde Staaken dankt also innerhalb weniger Meter Abstand dem kriegsauslösenden Kaiser, den von ihm hinweggerafften Söhnen, den dennoch und schon wieder kriegsbegeisterten nächsten Söhnen, die unter anderem die Sowjetunion überfielen und dort grausamste Verbrechen begingen, sowie schließlich der von diesen Staakener Söhnen angegriffenen Roten Armee, die die Söhne erschießen musste.

Letzteres sogar in Staaken selbst. Denn die Befreiung des Ortes am 25. April 1945 erfolgte nicht kampflos. Die Deutschen waren bekanntlich bis zur letzten Minute gar nicht so erpicht darauf, von den Nazis befreit zu werden. Man könnte fast – aber nur fast – den Verdacht bekommen, manche von ihnen (Deutsche) waren selbst welche (Nazis).

Neben der Kirche steht noch ein Kreuz, das sich für das Ende der deutschen Teilung bedankt, die man mit nur wenigen Verrenkungen wiederum der Roten Armee oder sogar den eigenen gefallenen Söhnen zuschreiben kann. Schließlich hatten diese den Anlass dafür gegeben, dass 1945 die ganze Welt vor einem einigen Deutschland zitterte.

42

Die Kirche von Staaken hatte während der deutschen Teilung übrigens einen Platz in der ersten Reihe. Wenn auch nur einen Stehplatz.

43

Und jetzt die Quiz-Frage: Lag der Ort Staaken im Osten oder im Westen?

Ich gebe zu, es ist eine Fangfrage. Staaken wurde geteilt.

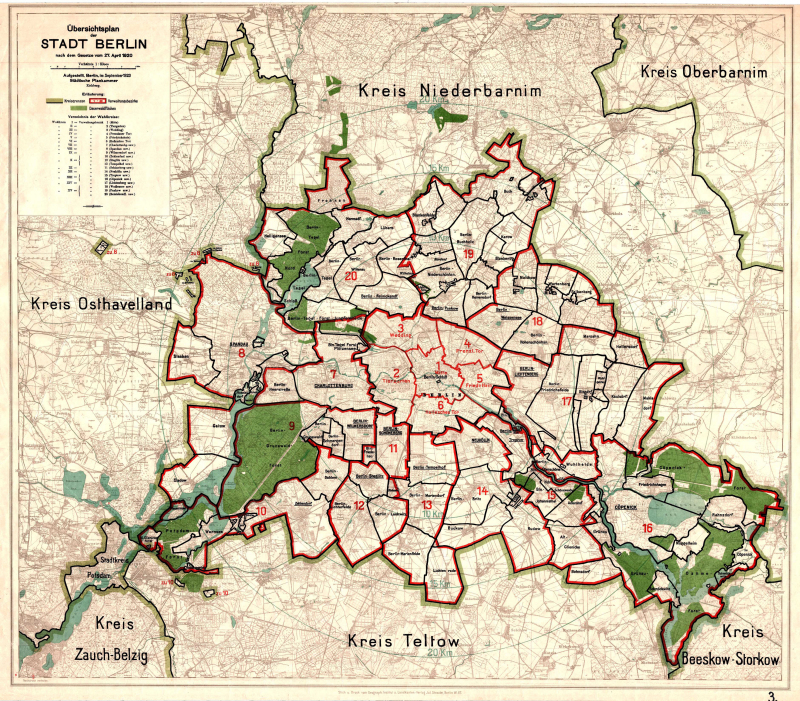

Ich hatte zwar in Kapitel 26 erklärt, dass die Alliierten die alten Berliner Bezirksgrenzen übernahmen. Demnach hätte Staaken, das zum Bezirk Spandau gehörte, zum britischen Sektor und zu West-Berlin gehört.

Aber die Briten wollten den Flughafen Gatow, der im sowjetischen Sektor lag. Das war 1945, noch vor der sowjetischen Blockade Berlins, man vertrug sich gut, also einigten sich Großbritannien und die Sowjetunion auf einen Gebietstausch: Gatow gegen einen Teil von Staaken (und ein paar andere kleine Gebiete).

Der Flughafen Gatow ist, wie eigentlich alle historischen Flughäfen Berlins, nicht mehr aktiv. Er beherbergt heute eine Außenstelle des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr.

Aber wenn ich mich endlich wieder auf die Socken mache, anstatt in der Geschichte herumzustochern, dann sollten wir in Kapitel 63 eigentlich noch nach Gatow kommen.

44

Auf dem Briefkasten der Pfarrei ist ein Aufkleber angebracht: „Kreuz & quer durch Spandau pilgern“, eine Reklame für den Spandauer Pilgerweg.

Das ist eine löbliche Initiative, damit sich nicht alle auf den Jakobsweg machen. Der ist nämlich ziemlich überlaufen, habe ich ich gehört. Wenn ich mal in Spanien pilgern will, dann auf dem weit weniger bekannten Pilgerweg zum Heiligen Gral. (Obwohl dieser sich eigentlich auf den Azoren versteckt.)

45

Kreuz und quer, das beschreibt mittlerweile auch meine Wanderung.

Den Grünen Hauptweg habe ich wieder mal verlassen, weil er nur sehr zurückhaltend ausgeschildert ist.

Einen Tipp, den ich an diesem Tag mühsam lerne: Fragt nicht nach dem Grünen Hauptweg Nr. 2 oder nach dem Spandauer Weg, da zucken nur die Schultern der Staakener. Aber wenn Ihr nach dem Mauerweg fragt, dann wissen zumindest die älteren Menschen Bescheid.

46

Sie erinnern sich nämlich noch, wer wo an diesem Mauer-, Pilger und Kreuzweg erschossen wurde.

Dieter Wohlfahrt war, obwohl in Berlin geboren, österreichischer Staatsbürger. Als solcher konnte er problemlos zwischen der BRD und der DDR und zwischen den Sektorengrenzen hin- und herfahren. Er lebte im Osten, ging aber im Westen zur Schule.

Als 1961 die Mauer errichtet wurde, Wohlfahrt war mittlerweile Student, konnte er weiterhin an den Grenzübergängen zwischen Ost- und West-Berlin ein- und ausreisen. Das war eine kuriose Zeit in Deutschland, zu der Ausländer freier in Gesamtdeutschland unterwegs waren als die Deutschen selbst. Sie konnten sich das beste aus beiden Welten rosinenpicken: Günstige Mieten im Osten, freie Presse im Westen. Grüne Woche im Westen, Weltjugendspiele im Osten. Das Gorki-Theater im Osten, die Beatles im Westen (zumindest fast). Die Pfaueninsel im Westen, der Müggelsee im Osten. „Das unsichtbare Visier“ im Osten, James Bond im Westen. Und so weiter.

Der so privilegierte Wohlfahrt nutzte diese Reisefreiheit, um als Fluchthelfer zu arbeiten. Das war damals noch ein respektabler Beruf, für den man das Bundesverdienstkreuz bekam.

Am 9. Dezember 1961 ging eine Schleusung allerdings schief, und Wohlfahrt wurde von DDR-Grenztruppen erschossen.

47

Gleich nach Staaken wird es wieder ländlich, ja richtig romantisch. Sogar mit Schafen und Hügeln, für die (die Hügel, nicht die Schafe) man die Eiszeit verantwortlich macht. Aber die Berliner schieben ja gerne jegliche Verantwortung weit weg. Deshalb weiß ich nicht, was wirklich dran ist an dieser Eiszeitstory.

48

Ich folge einem kleinen Pfad und finde mich vor einer verschlossenen Pforte, die durch ihre Massivität suggeriert, dass dahinter etwas besonders Geheimhaltungsbedürftiges verborgen sein muss. Ich rüttle am Tor, wie man das in Berlin so macht, wenn man unbedingt wo rein will.

Lediglich ein Guckloch öffnet sich, durch das ich ein einziges Foto erhaschen kann.

Wer mehr sehen will, muss an einem Samstag wiederkommen und 3,50 Euro für eine Führung durch Fort Hahneberg löhnen.

Aber nur von April bis Oktober. Im Winter gehört die Festung ganz den Fledermäusen und ihrem Winterschlaf. Daran erkennt man auch, dass sie Säugetiere und keine Vögel sind. Säugetiere müssen eigentlich fünf Monate durchschlafen, um glücklich zu sein. Die Menschen haben das früher auch gemacht, aber dann kamen die Industrielle Revolution und der Kapitalismus. Seither müssen die Menschen rund ums Jahr für dieses angebliche Bruttosozialprodukt schuften, das noch nie jemand zu Gesicht bekommen hat.

49

Dabei ist ein Großteil dieser Arbeit sinnlos.

Zum Beispiel der Bau von Fort Hahneberg: Sechs Jahre haben sie daran gebaut. Unmittelbar nach dem Deutsch-Französischen Krieg, für den Fall, dass Frankreich sich rächen und Berlin angreifen wollte. Als der Festungsbau 1888 fertig war, hatten brisante Entwicklungen in der Artillerie die alte Bauweise von Verteidigungsanlagen obsolet gemacht. Einfaches Mauerwerk hielt den Sprengladungen nicht mehr stand. Deshalb die Erfindung von Beton.

Fort Hahneberg diente also nie als wirkliche Festung, sondern als Kaserne, als Archiv und als Lager. Das hätte man auch einfacher haben können. – Aber die Fledermäuse freut’s.

50

Vielleicht habt Ihr Fort Hahneberg bereits gesehen, ohne es geahnt zu haben. Der Film „Inglourious Basterds“ wurde nämlich fast ausschließlich in Ostdeutschland gedreht, darunter in dieser sonst nutzlosen Festung.

Hier eine Szene, aber Vorsicht, sie ist „a bissel grob“, wie SS-Standartenführer Hans Landa gesagt hätte.

Man kann nur hoffen, dass außerhalb der Schonzeit für Fledermäuse gedreht wurde. Denn so viel Trubel ist gar nicht gut für die niedlichen Tierchen.

51

Ich strawanze ein bisschen um das Fort, um einen Geheimeingang zu finden, aber es ist – wie um die Unzulänglichkeit der gemauerten Festung unter Beweis zu stellen – durch einen hässlichen Metallzaun mit Stacheldraht abgeriegelt.

Das finde ich aus zwei Gründen untragbar.

Zum einen ist es ahistorisch, weil der Stacheldraht im Wilden Westen erfunden wurde, nicht in Preußen.

Zum anderen, weil in zivilisierten Ländern der Zugang zu militärischen Festungsanlagen für die neugierige Öffentlichkeit gewährleistet ist.

Das war in einer der Festungen um Antwerpen in Belgien. Dort war das Rauskommen schwieriger als das Reinkommen. – Wie bei Scientology. Aber ich glaube, die haben an so armen Schluckern wie mir gar kein Interesse.

52

In Treviso in Norditalien sah ich vor vielen Jahren einen Stand von Scientology, wo man sich an so einen elektrischen Stuhl anschließen und seine Schwingungen testen konnte. Ich muss aus journalistischer Neugier ja manchmal Dinge tun, die man sonst nicht täte. Aber leider konnte ich damals noch kein Italienisch. (Mittlerweile kann ich auch kein Italienisch mehr, aber dazwischen konnte ich es leidlich.)

Außerdem weiß man ja schon vorher, was dabei rauskommt: Man hat großes, ja geradezu geniales Potential, könnte wahnsinnig erfolgreich werden, aber leider, leider gibt es da irgendeine Blockade im Gehirn, die man jedoch in vielen, langen und teuren Sitzungen auflösen könne.

Treviso kennt kaum jemand, oder? Dabei liegt es nicht einmal an der Stadt selbst. Aber weil gleich um die Ecke Venedig, Verona und Padua liegen, fährt niemand nach Treviso. Das ist wie Potsdam oder Königs Wusterhausen. Die mögen ganz in Ordnung sein, aber weil direkt daneben Berlin ist, lässt sie jeder links liegen.

53

Während ich durch einen Birkenwald schweife, fällt mir auf, dass mein mäandernder Schreibstil ganz gut zu den Umwegen passt, die ich beim Wandern und im Leben einschlage.

54

Und so besteige ich, obwohl der Grüne Hauptweg Nr. 2 feige daran vorbeiführt, in der Mittagshitze den neuen Hahneberg. Er liegt gegenüber dem alten Hahneberg (das ist der mit dem Fort) und wurde, wie eigentlich alle „Berge“ in Berlin, aus Müll oder Schutt errichtet.

Vielleicht sollte das mal jemand den Litauern sagen, die wollen ja unbedingt Berge haben. Andererseits hätten die dort gar nicht genug Müll zum Aufschütten, weil sie die höchste Recyclingquote Europas haben. Diese baltischen Staaten werden ziemlich unterschätzt, da sollte eigentlich jeder mal hinfahren und staunen.

Ich muss sowieso bald wieder nach Estland, denn dort liegt einer der geografischen Mittelpunkte Europas. Auf der Insel Saaremaa, auf die ich mich wirklich enorm freue, denn das wird kaum weniger verwunschen als Hiiumaa sein.

Aber ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr noch dazu komme. In Estland ist ja schon Winter. Und die haben richtig krasse Winter dort, da gefriert sogar das Meer zu.

55

Aber jetzt erst einmal auf den Gipfel des Hahnebergs. Diesen Stress tue ich mir nur an, weil ich auf der Landkarte eine Sternwarte gesehen habe. Und an einer Sternwarte kommt man selten genug vorbei, nicht wahr? Das kann ich den Leserinnen und Lesern keinesfalls vorenthalten.

Schließlich wollt Ihr alles erfahren über Andromedanebel, die Monde des Neptun, schwarze Löcher und graue Stare. Außerdem gibt es bei einer Sternwarte immer Kuchen und Cola. Das kenne ich aus Greenwich, wo man schon lange vor Berlin die Welt in West und Ost geteilt hat. Typisch Engländer, immer irgendwelche Linien auf fremden Kontinenten ziehen. Wie vor hundert Jahren im Nahen Osten.

Es ist erstaunlich, was für einen Müllberg so eine Stadt produziert. Der Aufstieg ist zugspitzisch schwer und matterhornig mühsam. Sogar Bergziegen haben sich hier angesiedelt. Mehrfach denke ich ans Aufgeben. Aber die Verpflichtung für die Leserschaft! Die Wissenschaft! Eine kühle Cola!

Aber dann, naja, seht selbst:

Allenfalls ein Sternwärtchen, wie man in Südamerika sagen würde. Und eines, das dasteht wie ein alter Kühlschrank oder ein altes Sofa, dessen man sich ohne Beteiligung der Sperrmüllabfuhr entledigen wollte. Oder wie ein Weihnachtsgeschenk, das die Kinder nach wenigen Monaten lieblos in die Ecke gestellt haben, um es nie wieder zu nutzen. Die Sternenguckerbegeisterung, einst ausgelöst durch „Star Trek“, ist verglüht wie eine Supernova. Die Kinder interessieren sich jetzt für Drogen, Bitcoin oder Nazis, und deshalb sollte man sich keine anschaffen. (Kinder meine ich, das andere Zeug sowieso nicht.)

Erst bei der nachträglichen Recherche finde ich heraus, dass die Sternwarte auf dem Hahneberg tatsächlich sehr aktiv ist. Aber nur nachts. Wahrscheinlich müssen deshalb die Kinder den ganzen Tag über Red Bull trinken.

56

Eigentlich sieht man vom Hahneberg auch ohne Teleskop ziemlich weit.

57

Die kleine Sternwarte kann dem größeren Bruder auf dem Teufelsberg zuwinken.

Der Horchposten dort ist ja auch schon in Rente.

Wobei die Pension nicht allzu üppig zu sein scheint, sonst müsste man nicht freche 20 Euro für die Besichtigung des alten Gerippes berappen. – Nein danke, ich bleibe lieber Spezialist für nicht kommerziell ausgebeutete „Lost Places“. Zum Beispiel die Kurstadt Kyselka, das Spaßbad Basso oder die russische Botschaft in Cetinje.

58

Nach dem Hahneberg geht es für mehrere Stunden über Pferdekoppeln, durch saftige Wälder, über weite Heiden, durch enge Täler. Immer wieder drehe ich mich im Kreis, kann in allen Richtungen nur Natur erkennen, und rufe begeistert: „Dit is och Berlin!“

59

Besonders das Landschaftsschutzgebiet „Rieselfelder Karolinenhöhe“ hat es mir angetan.

Es ist eine ebene Fläche, die jetzt brach liegt. Allerdings ist sie von einem Wegenetz durchzogen, das so quadratisch, praktisch, gut ist, dass es unbedingt von Menschenhand stammen muss. Wie in der Moxos-Ebene.

60

Die gepflasterten, aber ganz offensichtlich von Pferdefuhrwerken über die Jahrhunderte ausgetretenen Wege erinnern mich an die Inka-Straßen, auf denen ich einst am Titicaca-See entlang wandelte. (Das ist übrigens der schönste Ort der Welt, falls Euch mal jemand – oder Ihr Euch selbst – fragt.)

Weil aber die Inka, die Tiwanaku und die Pukara nicht so doof waren, über die Weltmeere zu segeln, um sich unerwünschte Krankheiten und Religionen zu holen, müssen die Berliner Rieselfelder von einer anderen Hochkultur stammen.

Vielleicht dienten sie einst dem Reisanbau? Das würde, zusammen mit der mittelneuhochdeutschen Vokalverschiebung, den Namen erklären. Oder stammt von hier der Riesling-Wein? Jetzt wachsen jedenfalls Obstbäume und spenden Schatten über diesen mysteriösen Feldern antiker Gartenkunst.

Erst einige Tage später klärt mich ein Bekannter, dem ich begeistert von der Wanderung erzähle, auf: „Das sind die Felder, auf die die Abwässer geleitet wurden.“

Und zwar nicht in grauer Vorzeit, sondern bis 2010. Mit Rohren wurde das Abwasser der Stadt auf diese Felder geleitet, wo der Dreck und das Gift und die Schwermetalle im Gestein und in der Erde verbleiben sollten, während das Wasser versickerte. Das so gereinigte Wasser floss dann wieder zurück und wurde zu Bier und Brause. Die Felder, über die ich so entzückt gewandert bin, sind also toxisch, vergiftet, belastet und höchstgefährlich.

61

Bei all den Umweltsauereien gab es übrigens keine deutsche Teilung. Die Abwasserleitungen überwanden alle Grenzwälle. Selbst der hochgiftige Sondermüll genoss Reisefreiheit, natürlich gegen Bezahlung. Die westdeutsche Pharma- und Chemieindustrie dachte: „Sollen doch die Ossis den Krebs bekommen. Die haben sowieso kein schönes Leben.“ Und Alexander Schalck-Golodkowski dachte: „Pecunia non olet.“

Die Umweltbewegung, die sich in der DDR unter anderem wegen des Müllimports, aber natürlich auch wegen Luft- und Gewässerverschmutzung formierte, mündete schließlich in der friedlichen Revolution von 1989. Man kann also mit Fug und Recht sagen, dass die Grünen die deutsche Wiedervereinigung herbeigeführt haben.

Deutschland einig Vaterland exportiert seinen Müll heute in alle Welt.

62

Und da ist sie wieder, die Havel. Keine Ahnung, wo sie sich zwischenzeitlich versteckt hat, während wir fleißig gewandert sind. Wahrscheinlich ein Nickerchen gemacht. Aber jetzt ist sie da, ohne Anzeichen eines schlechten Gewissens.

Das macht den Rest der Wanderung einfach, weil man sich nur am westlichen Ufer des Rinnsals halten muss.

63

So gelangt man nach Gatow.

Dieser Ortsteil schafft es, gleichzeitig dörflich, aber auch vornehm zu wirken. In der hiesigen Villa Lemm residierte bis 1990 der Kommandant des britischen Sektors von Berlin. Leider hatte er in dieser Position so viel zu tun, dass er nie zum Heckenschneiden kam, weshalb man kaum etwas von dem enormen Anwesen sieht.

Den Flughafen bzw. das Museum aus Kapitel 43 finde ich nicht, stattdessen eine Windmühle. Aber das hat ja auch irgendwie mit Luftfahrt zu tun, zumindest wenn sie sich schnell genug dreht.

64

Und dann wieder die Havel.

Die Havel taucht jetzt so oft auf, Ihr werdet sie bald satt haben. Dabei gäbe es extra für sie den Grünen Hauptweg Nr. 12, den Havelseenweg. Den bin ich noch nicht selbst gegangen, aber weil er am gegenüberliegenden Ufer verläuft, kann ich mir vorstellen, dass er auch ganz hübsch ist.

Das mit den Seen ist allerdings ein Schmu. Ein See benötigt einen Zufluss und einen Abfluss. Nur weil die Havel manchmal etwas dicker und träger wird, ist sie noch lange kein See. Ich werde ja auch kein Sumo-Ringer, indem ich 100 kg zunehme.

Selbst der berühmt-berüchtigte Wannsee ist kein See, sondern lediglich „ein Dickdarm der Havel“. Aber die West-Berliner wollten halt auch einen Müggelsee haben.

65

Am nächsten Abschnitt der Havel sind die Villen geschmackvoll, bescheiden und sympathisch.

66

Als nächstes folgt, und es ist einfach toll, wie sich auf dieser Wanderung alles immer abwechselt, ein Gutshaus.

Neukladow heißt es. Und es ist, das ist selten bei Gutshäusern, ebenfalls sehr sympathisch.

67

Die Wirkung macht vor allem der Landschaftspark, ganz offensichtlich an englischen Vorbildern orientiert, aber seither ein bisschen vernachlässigt. Das macht ihn, wie das bei Gärten und vielen anderen Dingen der Fall ist, viel sympathischer als diese mit dem Lineal gezogenen Spießergärten.

Das ist so ein wunderbarer Park – und die passende Herbst- und Abendstimmung -, wenn ich auf einer Mehrtagestour wäre, würde ich mir jetzt und hier den Platz fürs Nachtlager suchen.

68

Aber auch für Durchreisende gibt es hier etwas, denn das Gutshaus ist bewirtschaftet. Bis 17 Uhr ist geöffnet. Ich schalte mein Handy an, um die Uhrzeit herauszufinden, die mir bis jetzt den ganzen Tag vollkommen egal war. 16:50 Uhr, das ist gut.

Oh, und eine SMS ist eingetroffen, sehe ich: Die Familie, die mich einst zu einem Vortrag über die Hohenzollern nach Mössingen eingeladen hatte (da habt Ihr übrigens etwas verpasst!), schreibt, dass sie seit damals meinen Blog verfolgt, meistens lehrreich oder zumindest lustig findet, und mir deshalb eine äußerst großzügige Spende zukommen lassen möchte.

Ich bin baff, zutiefst gerührt und vollkommen hin und weg.

In dieser Hochstimmung trete ich in das Gutshaus, fühle mich plötzlich wie Krösus und gönne mir zu der notwendigen Cola den Luxus eines Tortenstücks.

Ob ich bis jenseits der Öffnungs- bzw. Schließzeiten im Garten sitzen bleiben könne, damit ich mit dem Abendessen nicht hetzen muss, frage ich die Dame an der Theke.

„Im Garten können Sie die ganze Nacht bleiben, wenn Sie möchten“, sagt sie, weshalb ich das freundliche Café gerne weiterempfehle. Die Torte ist auch super.

69

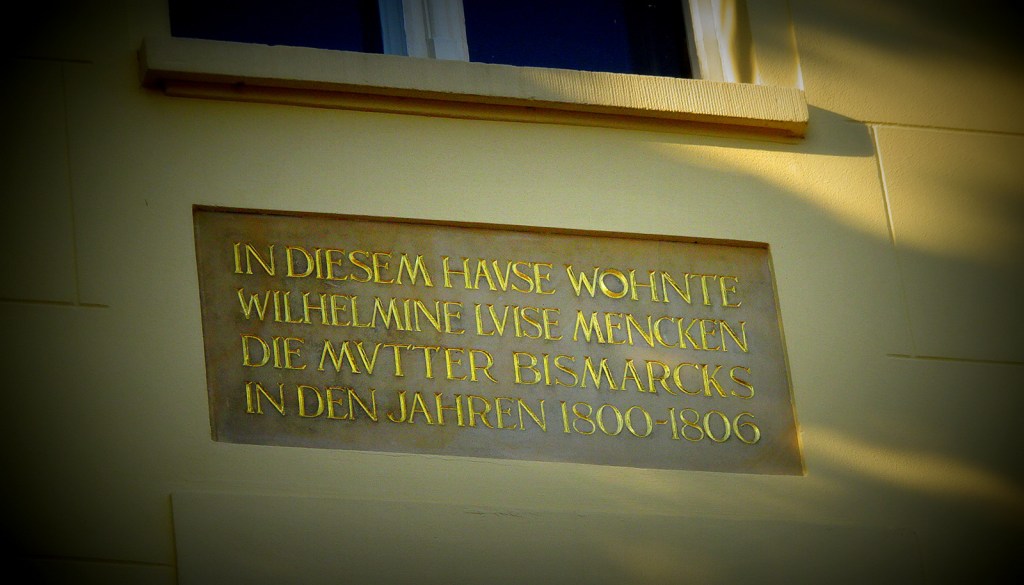

Das Gutshaus Neukladow hat eine wechselvolle Eigentümergeschichte. Seit dem 14. Jahrhundert als Klosterbesitz nachgewiesen. Später im Eigentum des brandenburgischen Kurfürsten. Um 1800 der Bau des Herrenhauses in seiner heutigen Form.

Der stolze Hinweis auf die Mutter Bismarcks, die hier von 1800 bis 1806 lebte, ist allerdings ein bisschen irreführend. Wilhelmine Luise Mencken war in dieser Zeit noch ein Kind und keine Mutter, von nichts und niemanden. Otto von Bismarck wurde bekanntlich erst 1815 auf dem Wiener Kongress geboren.

Wenn man die Liste der Bewohnerinnen und Bewohner durchliest, fragt man sich unweigerlich, warum die Leute es immer nur ein paar Jahre in Neukladow aushielten. Es ist doch so schön hier.

70

Der einzige, der ein bisschen Stabilität in die Bude brachte, war Robert Guthmann, ein Bauunternehmer, Zementfabrikant, Eigentümer von Kalksteinwerken und früher Immobilienspekulant. Er kaufte 1887 das Gut Neukladow und danach reihum jedes Stück Land, das er bekommen konnte, bis über eine Uferlänge von 5 km jeder Quadratmeter ihm gehörte. Jetzt konnte er sich daran machen, die 2500 Morgen Land zu parzellieren, darauf eine Landhauskolonie zu errichten, und die Häuschen mit 2500% Gewinn zu verkaufen.

Er selbst wohnte auf der gegenüberliegenden Seite der Havel, in einem Schloss, in dem heute das Literarische Colloquium untergebracht ist. Viele junge Menschen werden nur deshalb Schriftsteller oder Autorin, damit sie einmal hier residieren dürfen. Das Aufenthaltsstipendium gilt zwar nur für drei Monate, aber das Haus ist so verwinkelt, dass niemand merkt, wenn man einfach länger bleibt. Außerdem sehen diese Schriftsteller ja alle gleich aus; wie soll der Hausmeister die auseinander halten?

Aus dem Immobilienprojekt wurde nichts, weil von Neukladow kein Zug nach Berlin fuhr. Mehr als hundert Jahre später fährt noch immer keiner, weil Berlin leider voll auf das Auto gesetzt hat.

71

Nachdem er seine Pläne aufgegeben hatte, überließ Robert Guthmann 1909 das Anwesen und den Park seinem Sohn Johannes. Das war ein Glücksfall, denn Johannes Guthmann interessierte sich mehr für das Gute, Wahre und Schöne als für Zement, Bauprojekte und Profite. Der Kunsthistoriker und Schriftsteller lud allerhand Literaten, Maler, Künstler und Intellektuelle ein und begründete die Tradition eines Musenhofs, die in letzter Zeit wieder aufgegriffen wird.

Max Slevogt war einer der Maler, die oft und lange in Neukladow herumhingen.

Neben dem Anwesen, den Blumen und den anderen Gästen hielt Max Slevogt auch die Familie Plesch fest, die bis 1933 in der Villa Lemm aus Kapitel 63 wohnte.

Die Pleschs flohen vor den Nazis nach Großbritannien. Die Villa Lemm wurde 1939 enteignet.

72

Das Gutshaus Neukladow ging 1932 ebenfalls in Staatsbesitz über, allerdings ohne Arisierung oder andere Zwangsmaßnahmen.

Seit Mitte der 1930er Jahre übte hier die Fliegergruppe See der Luftwaffe. Von dieser meldeten sich einige Piloten zur Legion Condor, die ab 1936 Spanien bombardierte.

Die Deutschen hatten zwei Motive für diesen Geheimeinsatz: Erstens Mallorca. Zweitens wollten sie ihre Luftwaffe für den kommenden Weltkrieg erproben.

Und jetzt – danke für Eure Geduld – schließt sich der Kreis, den ich auf Grundlage der diesem Blog zugrundeliegenden Theorie, dass alles mit allem zusammenhängt, zu zirkeln versuche. Denn so führt – über Neukladow bis Guernica – eine direkte Linie vom Impressionisten Slevogt zu Pablo Picasso.

Das war jetzt aber zu konstruiert, oder?

Na gut, dann erwähne ich besser nicht, dass Slevogts Wandmalereien aus dem Gut Neukladow zum Schutz vor Witterungsschäden in die Nationalgalerie verbracht wurden, wo sie 1944 bei der Bombardierung Berlins zerstört wurden.

73

Jetzt aber schnell weiter, bevor mir noch mehr historische Zusammenhänge auf- und einfallen. Manchmal ist es ja auch schön, einfach zusammenhanglos am Wasser entlang zu spazieren.

74

Der Grüne Hauptweg Nr. 2 geht hier noch zwei Kilometer weiter, bis zum Landhaus Fraenkl, jetzt ebenfalls ein Café, und zur nicht einmal durch einen Volksentscheid überwindbaren Grenze mit Brandenburg.

Aber die Kinder von Kladow haben genau hier einen Strich gezogen, die Sonne senkt sich, und eine Fähre kommt um die Ecke. Es ist eine von den sympathischen Fähren, die zum ÖPNV gehören und im Deutschlandticket inkludiert sind.

Also, nichts wie rauf aufs Schiff und rüber zum sogenannten Wannsee.

75

Die Fähre überquert die Havel nur einmal pro Stunde, und ich habe genau die richtige abgepasst, um den Sonnenuntergang zu erleben.

76

Allein, so richtig genießen lässt sich die Stimmung nicht, denn wir tuckern nur wenige hundert Meter an jener Villa vorbei, in der im Januar 1942 die Ermordung aller Jüdinnen und Juden in Europa im Detail besprochen und vereinbart wurde.

Auch deshalb finde ich den Müggelsee sympathischer. Dort begann 1953 der Volksaufstand in der DDR. Da kann man baden und grillen und Eis essen, aber doch bitte nicht an einem Völkermordsee – der noch dazu nicht einmal ein richtiger See ist!

77

Weil sowohl am Haus der Wannseekonferenz als auch am Müggelsee ein gesonderter Grüner Hauptweg vorbeiführt, kann ich Euch jetzt die entsprechenden Exkurse ersparen. Aber mir scheint, man kann auf diesen Wanderungen die gesamte deutsche Geschichte erkunden. Nicht im Schnelldurchlauf, sondern ganz gemütlich auf insgesamt 550 Kilometern.

Jedenfalls habt Ihr jetzt hoffentlich gesehen, dass Berlin kein stinkender Moloch ist (mit Ausnahme der Kapitel 59-61 vielleicht), sondern dass es hier mindestens so schöne Landstriche gibt wie in den anderen Bundesländern. Und noch dazu höhere Berge als in Bremen.

Ein weiteres Vorurteil kann ich ebenfalls widerlegen: Es stimmt nicht, dass in Berlin der Bär steppt, die Nacht zum Tage wird und die Stadt nie schläft. Nach dieser Wanderung falle ich um 20:30 Uhr ins Bett und schlafe wie ein Stein.

Links:

- Eine Übersicht über das Konzept der Grünen Hauptwege in Berlin.

- Und noch viel mehr Wanderungen, nicht nur aus und in und um Berlin.

- Den Unterstützern dieses Blogs schicke ich gerne eine Postkarte von unterwegs. – Jetzt ärgern sich die Rudolf-Heß-Fans, dass sie die Wanderung durch den Bezirk Spandau verpasst haben. 😉 Aber die Schnittmenge zwischen diesen Ewiggestrigen und der stets der Zukunft zugewandten Leserschaft meines Blogs dürfte gering sein. Hoffe ich.