Nachdem es für den Januar 1923 bereits eine lustige Folge aufgrund eines traurigen Anlasses gab, präsentiere ich heute eine ernste Folge über einen ernsten Anlass.

Damit fehlt nur noch eine ernste Folge über einen lustigen Anlass, aber im Januar 1923 war leider gar nichts lustig. Außer vielleicht das Testament von Lenin, der in seinen letzten Atemzügen die Absetzung von Stalin empfahl, weil jener charakterlich nicht geeignet sei. Naja, da ist aber auch nur die vorsichtige Formulierung

„Genosse Stalin hat, nachdem er Generalsekretär geworden ist, eine unermessliche Macht in seinen Händen konzentriert, und ich bin nicht überzeugt, dass er es immer verstehen wird, von dieser Macht vorsichtig genug Gebrauch zu machen.“

amüsant, sonst nichts.

Und dann erschien im Januar 1923 noch die erste Ausgabe der Zeitschrift MERZ, herausgegeben von Kurt Schwitters. Aber dazu kann, darf und sollte ich mich als Kunstnichtsachverständiger nicht äußern.

Außerdem war das ein dadaistisches Projekt, was so gar nicht in diesen höchst seriösen, den klassischen Formen der Literatur stringent verpflichteten Blog passt. Deshalb gibt es hier auch keine „weißlackierte Tüte“, wie sie das Inhaltsverzeichnis von MERZ verspricht. Sorry. Für Freunde von Tüten, Beuteln, Taschen und Säcken gibt es aber ein anderes dadaistisches Blogprojekt. Im Internet gibt es nämlich alles.

Man könnte jetzt eine Menge Scherze über Friedrich Merz (und Tüten) machen, aber ich kann nicht ausschließen, dass unter den Leserinnen und Lesern CDU-Mitglieder sind. Und dieser Blog kann es sich nicht erlauben, von der an einer polydaktylen Hand abzuzählenden Leserschaft jemanden zu verlieren. Außerdem muss man ja schon froh sein, wenn die Leute nicht bei der NPD, bei den Republikanern oder bei der Brexit-Partei sind. Mich wundert übrigens, wie wenige Menschen überhaupt in einer politischen Partei sind. Ich meine, das kostet ja nur ein paar Euro im Monat, weniger als eine Currywurst oder ein Döner. Und Ihr müsst deshalb auch nicht gleich für den Bundestag kandidieren oder so. Sogar Kurt Schwitters war bei der SPD. Allerdings musste er deshalb (oder wegen des Dadaismus) 1937 vor den Nazis fliehen.

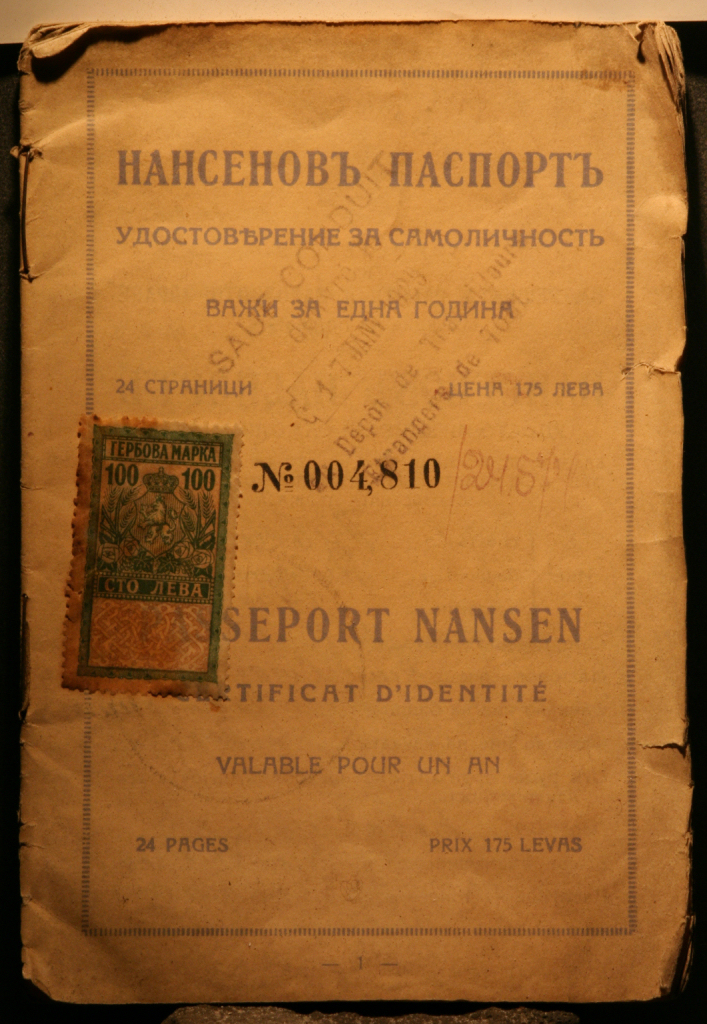

Und damit kommen wir endlich – stören Euch eigentlich diese langen Einleitungen? – zur ernsthaften Geschichte, die sich im Januar 1923, mithin vor genau hundert Jahren zugetragen hat. In den Jahren 1920, 1921 und 1922 war die Konstante dieser kleinen Geschichtsreihe, dass der Erste Weltkrieg im November 1918 nicht wirklich zu Ende gegangen war, sondern vielerorts noch weitertobte, wieder aufflammte und seine Nachwirkungen entfaltete.

Leider gilt das auch noch für das Jahr 1923. Gleich zu Beginn, direkt nach den Weihnachtsferien. Und richtig massiv, mit großem Wumms. Einem Doppel-Wumms sogar: Am 11. Januar 1923 marschierten 60.000 französische und belgische Soldaten, schwer bewaffnet mit Artillerie und Panzern, über den Rhein und besetzten das Ruhrgebiet.

„Mais pourquoi?“ fragt Ihr Euch, denn was zum Teufel will man mit einem Ruhrgebiet? So Städte wie Essen, Gelsenkirchen oder Bochum sind ja nun wirklich nicht gerade hübsch.

Wenn also Frankreich und Belgien ein Riesen-Tamtam um so eine hässliche Region machen, kann man sich vorstellen, wie schlimm, wüst und trostlos es in diesen beiden Ländern aussehen muss. Gerade Frankreich hat zwar den Ruf, très jolie zu sein, aber in Wirklichkeit ist es das Oktoberfest unter den Ländern: Jeder will mal hin, das Marketing ist toll, aber wenn man dort war, fragt man sich, wofür, warum und wozu.

Eine andere Erklärung sieht man auf obigem Foto: Möglicherweise ging es unseren beiden Nachbarländern damals weniger um touristische Höhepunkte, sondern um Kohle, Eisenerz und Stahl. Und die wirklich schönen deutschen Industriestädte wie Eisenhüttenstadt oder Sulzbach-Rosenberg existierten damals noch nicht, also musste man nehmen, was halt da war.

Ganz kurz zur Vorgeschichte: Erster Weltkrieg. Deutschland griff (unter anderem) Frankreich und Belgien an, machte viel kaputt, verlor aber schließlich den Krieg. Versailler Vertrag. Deutschland musste Reparationen zahlen. Das ist so etwas wie Schadensersatz, nur eben auf völkerrechtlicher Ebene.

Deutschland sah eigentlich nie richtig ein, warum es Reparationen bezahlen sollte.

„Wir dachten, wenn wir Europa in Schutt und Asche legen, werden wir mit einem Marshall-Plan belohnt?“

„Erst beim zweiten Mal.“

„Ach so.“

Jedenfalls gab es ständig Zwist und Zank, wie immer, wenn es um Kohle geht. Im Januar 1923, nachdem weniger als die vereinbarte Menge an Baumstämmen zur Produktion von Telegraphenmasten an Frankreich geliefert wurden, nutzen unsere westlichen Nachbarn diesen Vorwand, um die vereinbarten Maastricht-Kriterien knallhart durchzusetzen und ins Ruhrgebiet einzumarschieren. „Sicherung produktiver Pfänder“ nannten sie das, und das Ziel war hauptsächlich der Abtransport von Kohle, Erz, Stahl und allem, was Mutter Erde sonst noch freigibt, wenn man sie freundlich bittet oder tief genug gräbt.

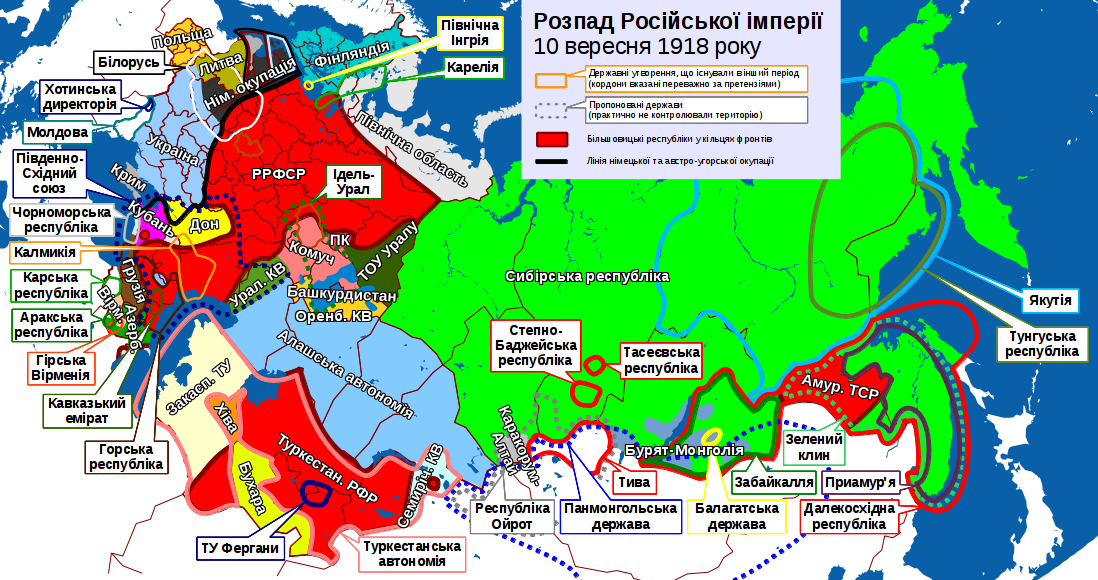

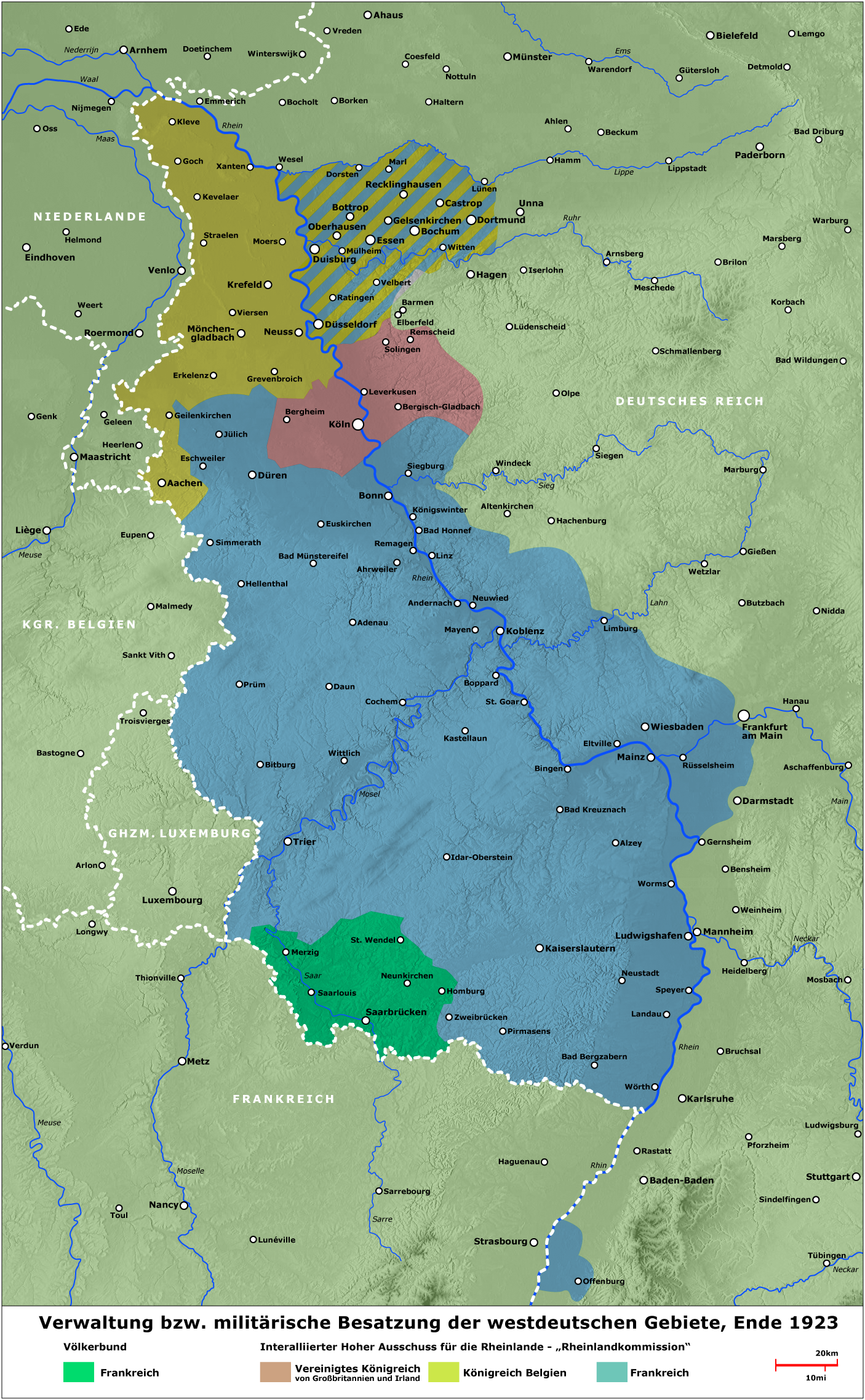

Man muss wissen: Der ganze Weststreifen Deutschlands und das Rheinland, also zufällig alle Weinanbaugebiete, waren zu jener Zeit sowieso schon durch die Alliierten besetzt (auf der Karte farbig markiert), der Weg ins Ruhrgebiet (schraffiert) war also nicht weit. Von der Fläche eher zu vernachlässigen, wie Ihr seht, aber eben wirtschaftlich bedeutsam. Und auch von hohem symbolischen Wert, schließlich befanden sich hier die Waffenschmieden wie Krupp, Thyssen und Rheinmetall, aus deren Produktpalette sich auch heute noch jeder stolze Haushalt für seine Küchengeräte bedient. Oder ist das Krups? Ich habe ja selbst keine Küche und deshalb keine Ahnung von diesen Dingen.

Die Amerikaner hatten sich just ein paar Tage zuvor aus Deutschland zurückgezogen, weil sie dachten: „Hier ist jetzt alles friedlich und stabil bis in alle Ewigkeit. Wir werden nicht mehr gebraucht.“ Das war, wie wir wissen, ein Trugschluss. Zum Glück waren unsere amerikanischen Freunde nicht nachtragend und retteten uns 20 Jahre später erneut aus unserer selbstverschuldeten Unmündigkeit.

Beim zweiten Mal blieben sie länger. Sicher ist sicher. (Auch wenn das den Reichsbürgern nicht gefällt.)

Aber zurück zum Januar 1923. Die Zahl der französischen und belgischen Besatzungstruppen stieg auf 100.000 Mann, die in Schulen, Büros, Hotels, Bauernhöfen, Amtsgebäuden und auch Privatwohnungen einquartiert wurden. Die deutsche Polizei wurde entwaffnet. Deutsche mussten die französische Fahne grüßen. (Darauf spielt der Gesslerhut in Friedrich Schillers „Wilhelm Tell“ an.) Deutsche Beamte, die sich weigerten, für die Besatzungsmacht zu arbeiten, wurden aus dem Ruhrgebiet ausgewiesen. Das Ruhrgebiet wurde vom Rest Deutschlands abgeriegelt.

Das Ruhrgebiet wurde praktisch verwaltet wie eine Kolonie. Und das ist ja auch logisch, denn mit Kolonien hatten der französische Staat und seine Armee jahrhundertelange Erfahrung. Von Kanada bis Vietnam. Da mussten dann schon wieder die USA eingreifen. Diesmal weit weniger ehrenvoll. Naja, man kann nicht immer auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. (Das kann nur Giuseppe Garibaldi.)

Den Deutschen stank das jedenfalls gewaltig.

Dabei übersahen sie geflissentlich, dass nach dem vorvergangenen Krieg, dem Preußisch-Französischen Krieg von 1870 Deutschland Frankreich genauso behandelt hatte: Deutschland hatte sich Elsass-Lothringen und damit den größten Teil der französischen Eisenerzvorkommen unter den Nagel gerissen. Deutschland forderte von Frankreich Reparationen und hielt Teile Frankreichs bis zur vollständigen Zahlung dieser Reparationen im Jahr 1873 besetzt. Eine der französischen Familien, in deren Haus noch drei Jahre lang deutsche Besatzungstruppen einquartiert waren, war die Familie Poincaré. Deren Sohn war 1923 französischer Ministerpräsident und Außenminister und die treibende Kraft hinter der Ruhrbesetzung. Französische Politiker sind, wie wir später noch sehen werden, ein bisschen nachtragend.

Aber es gab da noch etwas, das die Deutschen mehr entzürnte, erboste, aufregte und zur Weißglut brachte als alles andere: die Tatsache, dass Frankreich zur Besetzung des Ruhrgebietes Ausländer geschickt hatte.

„Wie? Natürlich waren das Ausländer. Ist ja eine fremde Armee.“

„Nein, so richtige Ausländer.“

„Du meinst die Fremdenlegion?“

„Nein, ich meine, wie soll ich das sagen… Die haben schwarze Soldaten!“

„Ach, du Schreck!!“

Und so ward in Deutschland der Rassismus begründet.

Für die deutsche Regierung stellte sich die Frage, wie man – jenseits von natürlich aussichtslosen Protestnoten – reagieren sollte. Da besann man sich auf den alten deutschen Laienprediger Martin Luther King und sein bereits in Alabama erprobtes Konzept vom passiven Widerstand.

Martin Luther und sein Cousin Martin Luther King werden tatsächlich oft verwechselt, wie ich eines Morgens in Bolivien auf der Rätselseite der Tageszeitung feststellen musste.

Dabei lernen doch gerade die bolivianischen Kinder so viel über deutsche Geschichte, gehen in deutsche Schulen und tragen deutsche Schuluniformen!

Obwohl Potosí mit seinen Bergwerken eigentlich zum Ruhrgebiet passt, ist das jetzt zu viel der Abschweifung. Also zurück nach Deutschland ins Jahr 1923, wo die Reichsregierung die Bürgerinnern und Bürger im Ruhrgebiet zum passiven Widerstand aufrief. Die Menschen sollten den Weisungen der Besatzer keine Folge leisten, sie sollten streiken, Verkehrsschilder abmontieren (deshalb gibt es in Deutschland auch heute noch kein Tempolimit), die Eisenbahnen und Maschinen nicht mehr warten (deshalb die vielen Verspätungen bei der Deutschen Bahn), Sitzblockaden veranstalten und sich auf der Straße festkleben.

Insbesondere sollten sie verhindern, dass unter französischer oder belgischer Kontrolle neue Kohle- oder Erzvorkommen erschlossen werden. Zum 100. Jubiläum wurde deshalb von geschichtsbewussten Menschen in Nordrhein-Westfalen der damalige Ruhrkampf nachgespielt.

Außerdem, denn Deutsche sind gründlich, wurden für französische Lehnwörter deutsche Begriffe erfunden, damit man nicht mehr Trottoir oder Portemonnaie sagen musste. Wer also glaubt, weltmännisch parlieren zu müssen, anstatt Bürgersteig oder Geldbörse zu sagen, ist in Wirklichkeit ein Büttel der Besatzungsmacht.

Deutsche sind nicht nur gründlich, sondern auch ein bisschen arg aufs Geld aus. Bei anderen Völkern kann man viel erreichen, wenn man an Ehre, Patriotismus und so appelliert. Aber die Deutschen fragen, wenn der erste Überschwang abgeklungen ist: „Wer bezahlt mir das?“ (Und wenn es sich auszahlt, machen sie auch beim Völkermord mit.)

Die Antwort war einfach: Der Staat bezahlt.

Alle Arbeiter, die bei Streik keinen Lohnen bekamen. Die Unternehmen, die weniger verkauften. Die Kneipiers, die weniger Umsatz machten. Sie alle bekamen einen Bailout, um ein letztes Mal ein französisches Wort zu verwenden.

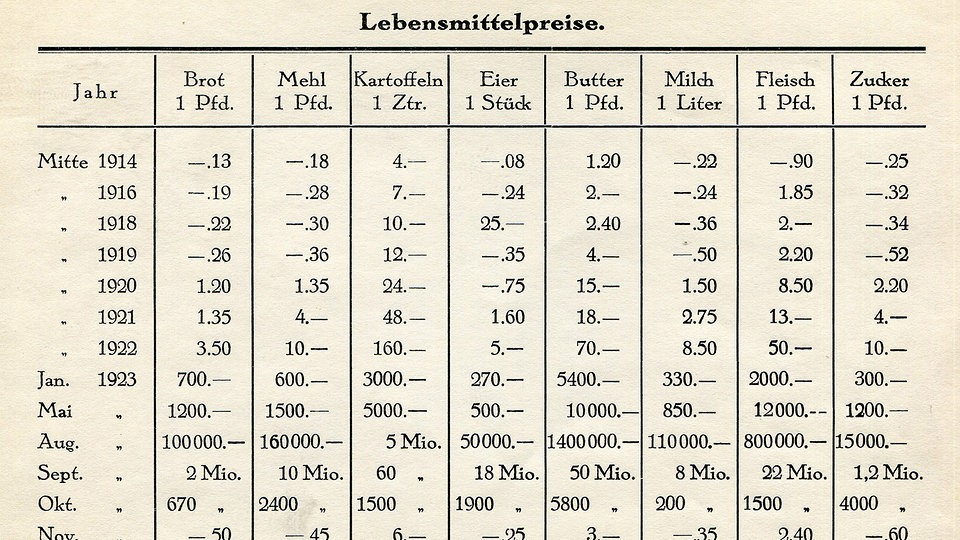

Wenn man Tag und Nacht Geld druckt, obwohl die wichtigste Wirtschaftsregion des Landes ruht, dann führt das zur Inflation. Aber das soll jetzt kein Vorwurf sein, schließlich konnte das vorher niemand ahnen. Man muss halt alles einmal ausprobieren. 1923 wurde aus der Inflation schnell eine rasende, dann eine galoppierende und schließlich eine Hyperinflation. (Das sind die offiziellen Inflationsstärken auf der Beaufort-Skala, um zum allerletzten Mal ein französisches Wort zu verwenden.)

Die Inflation von 1923 war so ein Riesenthema, dass sie eine eigene Folge im Laufe des Jahres verdient hat. Interessant wird das vor allem, weil sich die Inflation zu einem nationalen Trauma in Deutschland entwickelt hat und die meisten Menschen ganz falsche Schlüsse daraus ziehen.

An dieser Stelle muss genügen, dass sich die Ruhrbesetzung für niemanden rentiert hat: Frankreich und Belgien bekamen aufgrund der Streiks und Sabotageaktionen (es gibt nämlich auch Gruppen, die mehr als passiven Widerstand leisten und Züge entgleisen lassen oder Sprengstoffattentate verüben) weit weniger an Reparationen als in den Jahren zuvor. Und für das Deutsche Reich war der passive Widerstand äußerst kostspielig. Der Staat musste Lohnersatzleistungen und entgangene Gewinne für Reichsbahn, Post und Privatunternehmen begleichen, und das zu einer Zeit, da aus dem sonst produktiven Ruhrgebiet keine Steuereinnahmen mehr erzielt wurden.

Und so musste der neue Reichskanzler Gustav Stresemann im September 1923 die Reißleine ziehen und das Ende des passiven Widerstandes verkünden. Für Deutschland kam dies einer zweiten Kapitulation gleich, und man könnte sagen, dass der Erste Weltkrieg erst da wirklich zu Ende war.

Stresemann war es auch, der mit dem neuen französischen Ministerpräsidenten Aristide Briand 1925 den Vertrag von Locarno abschloss. Darin wurde das Verhältnis der beiden Staaten normalisiert, die Grenzen festgelegt und die Entmilitarisierung des Rheinlandes festgelegt.

Es folgte die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund und der Friedensnobelpreis für Stresemann und Briand, jeweils 1926.

Naja, der Frieden hielt ja dann immerhin 14 Jahre, bis Deutschland schon wieder Frankreich überfiel. Und, weil sich alles immer wiederholt, gab es auch nach dem Zweiten Weltkrieg (Deutschland hatte wieder verloren) Zank um die Zechen. Frankreich wollte, dass das Ruhrgebiet von Deutschland abgetrennt wurde (also praktisch wie unter seiner Besatzung 1923). Die Sowjetunion wollte einen Viermächtestatus, wie für Berlin oder Wien.

Dagegen waren vor allem die Briten, in deren Besatzungszone das Ruhrgebiet lag. Und zwar interessanterweise unter ausdrücklichem Verweis „auf das verheerende Ruhr-Experiment des Jahres 1923“. Sie warfen den Franzosen vor, dass die Ruhrbesetzung zur Inflation und diese zum Aufstieg der Nazis geführt hatte. Letzteres ist auch einer jener Inflationsmythen, die entkräftet gehören, aber dazu ein anderes Mal.

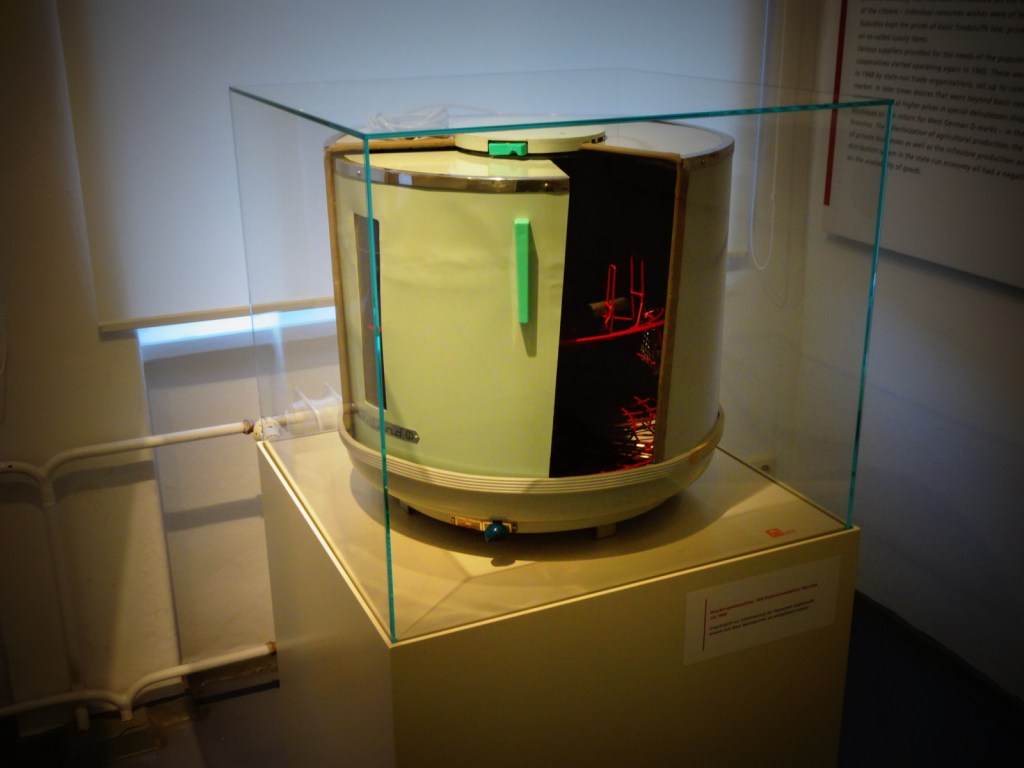

Der Kompromiss nach dem Zweiten Weltkrieg war das Ruhrstatut, ein gesonderter völkerrechtlicher Vertrag über das Ruhrgebiet, die Errichtung der Internationalen Ruhrbehörde zur Aufsicht über die Montanindustrie und schon 1951 die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), der Vorläuferin der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), später Europäische Gemeinschaft (EG), jetzt Europäische Union (EU).

Charles de Gaulle, der französische Präsident, war sein Leben lang sauer und äußerst nachtragend, weil ihm, obwohl er den Zweiten Weltkrieg praktisch im Alleingang gewonnen hatte, nicht das Ruhrgebiet zugesprochen worden war. Aus Rache legte er 1961, als Großbritannien den Antrag auf Mitgliedschaft in der EWG stellte, sein Veto ein. Und ein zweites Veto bei einem erneuten Antrag Großbritanniens 1967. Erst nach de Gaulles Tod 1970 war das dritte britische Beitrittsgesuch erfolgreich. In einem Referendum votierten 67% der britischen Wähler für den Beitritt zur EG, und man ist erstaunt, wer damals auf der Insel alles pro-europäisch war.

Aber diese Schmach der zweimaligen Ablehnung Großbritanniens saß so tief, dass sich zwischen dem Vereinigten Königreich und dem Vereinigten Europa nie ein entspanntes Verhältnis entwickelte. Da half nicht einmal der Eurotunnel.

Und deshalb liegen die Grundlagen des Brexit – ebenso wie die der französischen Vorliebe für Atomstrom – im Jahr 1923. Es ist also nicht ganz falsch, jenes Jahr als das Schicksalsjahr des Jahrhunderts zu bezeichnen, was ich in den folgenden Monaten in dieser kleinen Geschichtsreihe jeweils mit Verweis auf erstaunliche Langzeitwirkungen begründen werde.

Links:

- Alle Folgen aus der Reihe „Vor hundert Jahren …“.

- Mehr Geschichte.

- Über das Krisenjahr 1923 sind zum Jubiläum Dutzende von Büchern erschienen.

- Wer lieber hört als liest, für den/die gibt es auch etwas, nämlich ein Interview mit Prof. Dr. Stefan Goch.

- Im UNESCO-prämierten Ruhr-Museum in Essen läuft bis zum August 2023 die Ausstellung „Hände weg vom Ruhrgebiet“ über die Ruhrbesetzung.